Storia di Roma dalla sua fondazione

Tra l'età del bronzo e la prima età del ferro si passa, nella penisola italiana, da piccoli gruppi di persone al sorgere di forme più complesse di organizzazione sociale. Con l'inizio dell'età del ferro l'Italia presenta un quadro differenziato di culture locali. E' possibile individuare un primo due gruppi di popolazioni in base al differente metodo di sepoltura: cremazione (praticata nell'Italia settentrionale sino alla Campania), inumazione (nelle restanti regioni). Le differenti culture presenti all'inizio del primo millennio a.C. hanno determinato un'importante variazione linguistica suddivisibile in due grandi famiglie: quella delle lingue indoeuropee (latino e falisco, nel Lazio) e quelle non indoeuropee (come l'umbro-sabino, l'osco, il celtico, il messapico, retico, sardo).

Prima di parlare della nascita di Roma bisogna menzionare la civiltà etrusca, ossia la più importante popolazione dell'Italia preromana, noti ai Greci come 'Tirreni'. L'origine di questa popolazione risale ad uno sviluppo delle regioni comprese tra Arno e Tevere. Questa popolazione controllava gran parte della popolazione centro-occidentale e competeva con Greci e Cartaginesi per il controllo delle principali rotte marittime, c'è da dire che questo popolo però non diede mai vita ad uno stato unitario. La loro unica forma di rappresentazione è legata alla formazione della lega di 12 città principali. Il processo di espansione degli Etruschi subì un arresto attraverso due importanti avvenimenti: la presa della città di Veio ad opera dei Romani nel 396 e la perdita dei possedimenti nella val Padana. Nel corso del III secolo l'Etruria passò progressivamente in mano romana.

L'archeologia ha confermato l'importanza dell'influenza greca e orientale su Roma e sul Lazio, che si manifesta a partire dall'VIII secolo a.C. Per ricostruire la storia di Roma senza dubbio è necessario far riferimento alle informazioni ottenute dalle fonti letterarie, come quella di Tito Livio che scrisse una grande storia di Roma dalla sua fondazione. La versione più diffusa sulla nascita di Roma è la leggenda che inserisce la formazione di Alba Longa e la dinastia dei re albani tra l'arrivo di Enea nel Lazio e il regno di Romolo. Alba Longa infatti, stando al racconto dell'Eneide virgiliana, è fondata da Enea, figlio di Ascanio, e la città prenderà il nome della moglie di Enea, cioè Lavinia. Romolo è figlio di Marte, dio della guerra e di Rea Silvia, figlia di Numitore, ultimo re di Alba Longa. La nascita della città deve essere piuttosto considerata il risultato graduale di un processo formativo lento per il quale si deve presupporre una sorta di federazione di comunità separate che già vivevano sparse sui singoli colli. Roma infatti sorgeva a ridosso del basso corso del Tevere, in una posizione di confine tra du aree etnicamente differenti separate appunto dal fiume: zona etrusca, prima menzionata, e l'antico Lazio (etruschi e latini), una zona ovviamente più piccola rispetto all'attuale Lazio. La società romana ebbe una struttura piramidale dove al vertice si trovava un Re-sacerdote (rex sacrorum), seguito dai patrizi (Latini abitanti del Palatino, grandi proprietari terrieri), plebei ( Sabatini insediati sul Quirinale ed entrati a far parte della comunità in condizioni di inferiorità, artigiani e appartenenti ai ceti emergenti), e infine clienti e schiavi.

La tradizione fissa in modo preciso l'avvento del periodo monarchico della storia di Roma dal 754 a.C. al 509 a.C. anno dell'instaurazione della Repubblica. In questo periodo su Roma avrebbero regnato sette re:

- Romolo ( crea istituzioni politiche e un senato di cento membri)

- Numa Pompilio (crea istituti religiosi)

- Tullio Ostilio (iniziatore di campagne militari)

- Anco Marcio ( fine della prima fase monarchica; fondazione della colonia di Ostia)

- Tarquinio Prisco (Ha inizio la seconda fase monarchica; si guadagna il favore di Anco Marcio; fu il primo re di componente etrusca; fu ucciso dai figli di Anco Marcio)

- Servio Tullio ( siamo nel VI secolo; egli assunse i poteri senza che la successione fosse pienamente legittima; costruisce le mura serviane e istituisce i comizi centuriati che hanno il compito di eleggere i consoli)

- Tarquino il Superbo ( fu un tiranno greco inviso al popolo; crea diverse opere pubbliche e da inizio ad una politica di tipo espansionistico)

Come si giunse alla fine della monarchia? Se la storia della violenza della quale fu vittima l'aristocratica Lucrezia sia vera o meno, essa ad ogni modo non spiega i motivi profondi della caduta monarchica. Lucrezia infatti fu violentata dal figlio di Tarquinio il Superbo, Sesto, episodio questo che generò una rivolta dell'aristocrazia e la caduta della monarchia. Probabilmente però, la fine della monarchia è dovuta ad una rivolta del patriziato romano contro un regime che aveva accentuato i suoi caratteri autocratici.

Ad ogni modo è noto che nell'anno successivo alla cacciata di Tarquinio il Superbo il potere due magistrati eletti dal popolo: praetores, eletti dai comizi centuriati. A questi successori del potere monarchico, spettavano i compiti del re quali la guida dell'esercito, il controllo dell'ordine interno, la possibilità di convocare il senato, la cura del censimento.

Scontro tra patrizi e plebei: V secolo a.C. fino al 287 a.C.

Quali furono le cause che condussero allo scontro?

- La popolazione si indebitò a causa dei cattivi raccolti e ciò determinò la formazione dell'istituto del nexum che riduceva coloro che ne erano vincolati ad una condizione non dissimile a quella dei servi dove il debitore poteva anche essere venduto in terra straniera o messo a morte, in quanto, incapace di estinguere il debito che aveva chiesto al suo creditore attraverso servizi e con interessi maturati.

- Gli strati più bassi della popolazione rivendicavano una parificazione dei diritti politici tra i due ordini sociali, e chiedevano la creazione di un codice scritto di leggi che ponesse i cittadini al riapro delle arbitrarie applicazioni delle norme da parte di coloro che erano depositari del sapere giuridico.

- A ciò si aggiunse anche che nel V secolo a.C. nacque un nuovo modello militare per cui i fanti con armatura pesante combattevano fianco a fianco in una formazione chiusa, a falange, la fanteria pesante allora diventa il nucleo dell'esercito e viene reclutata tra le classi di censo in grado di sostenere le spese di questo armamento. Nacque allora nella plebe una presa di coscienza della propria condizione di inferiorità.

Quali erano le richieste del popolo?

- mitigazione delle norme sui debiti

- leggi scritte ed equa distribuzione dell'aeger publicus, ossia del terreni statali.

Cosa accadde?

Nel 494 a.C. uno sciopero generale determinò la Secessione dell'Aventino, prima secessione plebea, che condusse ad un risultato essenzialmente politico: il riconoscimento da parte dello stato a guida patrizia dell'organizzazione interna della plebe con un'assemblea (la concilia plebis tributa che poteva emanare i plebiscita cioè le decisioni del popolo) e i suoi rappresentanti (tribuni della plebe, edili plebei, pretore ed edili curuli). Nel 445 a.C. il plebiscito fatto votare da Canuleio riconosce legittimi i matrimoni tra patrizi e plebei, in questo modo il patriziato si sentì minacciato; dal 444 a.C. il senato, di anno in anno, dovette decidere se alla testa dello stato dovevano esserci:

- due consoli patrizi con il solo diritto di prendere gli auspici, ossia le divinizzazioni tratte dall'osservazione dei fenomeni considerati divini;

- tribuni militari plebei (o non plebei) con poteri consolari ma senza potere di trarre gli auspici.

Forse i due consoli con il diritto di auspicia sono stata affianciati da alcuni tribuni militium, infatti nel 410 a.C. i patrizi riuscirono a riservare i poteri consolari solo a tribuni militium patrizi.

Nel 451 a.C. venne nominata una commissione di dieci uomini scelti tra il patriziato incaricati di stendere in forma scritta un codice giuridico. Venne poi eletta una seconda commissione ove sarebbe stata rappresentata anche la plebe. Il membro più influente della commissione fu il patrizio Appio Claudio che cercò di prorogare i propri poteri rivoluzionando l'assetto costituzionale dello Stato; ma le inside portate da lui su Virginia, provocarono una secessione (proprio come precedentemente accaduto in occasione della caduta monarchica) a seguito della quale i decemviri furono costretti a deporre i loro poteri e nel 499 a.C. alla plebe è riconosciuto l'apporto nella lotta contro il tentativo rivoluzionario dei decemviri.

Senza dubbio però la fase più acuta della lotta fu quella 367 a.C. con le Leggi Licine Sestie che prendono il nome da Licinio e Sestio, due tribuni della plebe. Preparano un pacchetto di proposte circa la distribuzione delle terre dello Stato, il problema dei debiti e l'accesso dei plebei al consolato. Tali proposte assunsero valore di legge e prevedevano che:

- gli interessi già pagati da parte dei debitori sarebbero stati detratti dal capitale e il residuo estinguibile in tre rate annuali;

- l'estensione del terreno statale occupabile da un privato esteso fino ad un massimo di 500 iugeri;

- la fine del tribunato militare con potestà consolare e la reintegrazione a capo dello Stato dei consoli, uno dei quali doveva essere plebeo, permettendo così che i plebei lentamente potessero avere accesso a tutte le alte cariche dello stato (si ricorda Rutilo come primo dittatore plebeo della storia).

Tra il 312 e il 311 a.C si colloca la censura di Appio Claudio Cieco che, nel compilare la lista dei senatori, avrebbe inserito persone abbienti che non avevano rivestito alcuna magistratura, con l'intento di favorire membri della plebe urbana. Una seconda misura riguardò la composizione delle tribù: il suo scopo era quello di dare la possibilità ai membri della plebe urbana ( essi costituivano la maggioranza dei votanti) di iscriversi in una tribù qualsiasi per avere maggiore peso nei comizi non restando obbligati alle 4 tribù urbane). I consoli rifiutarono tutte e due le proposte. Il censo dei singoli cittadini fino a quel momento era valutato solo in base ai terreni e ai capi di bestiame posseduti, da questo momento in poi invece anche in base al capitale mobile, in metallo preziosi, consentendo anche a coloro che non erano impegnati nelle tradizionali attività agricole e dell'allevamento di vedere il proprio peso economico e politico adeguatamente riconosciuto.

Fine della lotta. Nel 287 a.C. , data considerata come quella della fine della lotta fra i due ordini, la legge Ortensia stabilì che i plebisciti votati dall'assemblea avessero valore per tutta la cittadinanza di Roma. Da ora in avanti i comizi tributi e i concilia plebis tributa erano accompagnati da eguale sistema di voto e poteri. Nasce la nobilitas: è la fine del dominio esclusivo dei patriziati sullo stato!

Quali erano le magistrature di Roma repubblicana?

- Senato: composto da 300 membri (ex magistrati) a vita; le tappe per la carriera senatoria erano: questura, pretura e consolato;

- comizi curiati: si occupavano delle politiche religiose e delle adozioni;

- comizi centuriati: eleggono le magistrature superiori (i consoli), furono introdotti da Servio Tullio;

- comizi plebei: eleggono i magistrati, i tributi, gli edili; emanano leggi e plebisciti

Le magistrature si dividono in magistrature superiori, inferiori e straordinarie.

Magistrature superiori:

- censura: si occupa di censimenti, appalti, ha durata 18 mesi;

- consolato: ha due rappresentanti e durata di 1 anno;

- pretura: regola le controversie giudiziarie tra cittadini;

Magistrature inferiori:

- edili: organizzazione di eventi, giochi, e dell'ordine pubblico, ha durata di 1 anno;

- questori: hanno competenze nel settore finanziario, ha durata annuale;

- tributi plebei: si occupano della difesa della plebe;

Magistrature straordinarie:

- dittatura: attuata in casi straordinari. Il dittatore è eletto dai consoli, ha poteri illimitati per 6 mesi;

- triumvirato: ha durata di 5 anni.

Roma e la conquista dell'Italia

La conquista dell'Italia da parte dei romani è scandita da tre conflitti in particolare:

- Il conflitto con Veio

- Le guerre sannitiche

- Guerre contro Taranto e Pirro

Tra IV e V secolo a.C. Roma, alla caduta della monarchia, era un territorio che si estendeva dal Tevere alla regione Pontina. In questo periodo alcune città, approfittando delle problematiche interne, si riunirono nella Lega latina con l'intento di contrastare l'egemonia romana. Tale lega si riconobbe diversi diritti tra i quali quello di contrarre matrimoni legittimi coi cittadini di altre comunità (ius connubbii); siglare contratti aventi valore legale fra cittadini appartenenti a comunità diverse (ius commercii); un latino inoltre, poteva assumere pieni diritti civili in una comunità diversa da quella in cui era nato e prendervi residenza (ius migrationis). Roma contro la lega latina cercava di difendere i territori in suo possesso e di bloccare la lega sopratutto perché le città della Lega costituivano una fascia di territorio che circondava Roma ed era dunque un ostacolo alla sua espansione.

Quando fu lo scontro decisivo tra Romani e Latini e a cosa condusse? Nel 496 a.C. preso il lago Regillo vi fu uno scontro che vide i Romani vincitori sui latini. Tale scontro ebbe come risultato il foedum cassianum , un trattato del 493 a.C. che avrebbe regolato i rapporti tra Roma e Lazio per molto tempo, circa 150 anni: esso fu firmato per parte romana dal console Spurio Cassio, dal quale il trattato prende poi il nome, e prevedeva che le due parti si sarebbero impegnate a mantenere tra loro la pace, commerciare amichevolmente, prestare aiuto nel caso una delle due parti fosse attaccata e che il bottino di guerre comuni sarebbe stato diviso equamente.

Nel 486 a.C. Roma crea trattati molto simili a quello appena menzionato, si ricorda ad esempio quello con gli Ernici, polo con il quale i romani stipulano un alleanza per cercare di contrastare la minaccia di tre popolo che avanzavano: i Sabini (giungevano dagli Appennini a causa del fenomeno della cosiddetta Primavera Sacra, ossia la migrazione verso terre più fertili), Equi e Volsci (popolo che furono poi bloccati nel 431 a.C. presso i colli Albani).

E' nel IV secolo a.C. che avviene il primo conflitto verso quella che sarà la conquista italiana dei romani. E' il conflitto con Veio, città etrusca, che fu caratterizzato da tre momenti, si parla infatti di tre guerre:

- 483-474 a.C. Primo conflitto che vede i romani sconfitti dai Veienti i quali occupano Fidene, la riva sinistra del fiume Tevere. Si parla in questa occasione di una guerra aristocratica in quanto l'esercito romano era formato da soldati appartenenti alla gens Fabia e dai loro clienti, esercito composto da 300 soldati che sarà annientano presso il fiume Cremera;

- 437-426 a.C. Secondo conflitto, qui i Romani vendicarono la sconfitta precedente, Fidene fu riconquistata in seguito all'uccisione del tiranno di Veio Lars Tolumino da parte dei romani;

- 405-396 a.C. dopo dieci anni di assedio il dittatore Furio Camillo distrugge Veio. Questo avvenimento segna l'inizio della potenza romana.

Nel 390 a.C. vi fu la calata dei Galli (i Senoni) insediati nel Nord che attaccano prima la città etrusca Chiusi e poi Roma che fu saccheggiata. I Galli scomparvero paghi del loro bottino e Roma nel frattempo si riprese attraverso la costruzione delle mura serviane. Intanto Roma annienta le popolazioni degli Equi e dei Volsci divenendo ormai una vera e propria città egemone.

Nell'attuare la sua politica di espansione Roma entra in contatto con i Sanniti, popolazione montanara con quale in un primo tempo si allea. Il Sannio era una zona che comprendeva Molise, Abruzzo e Campania, dunque più vasta rispetto al territorio romano. Nel frattempo nel V secolo a.C. la tribù osca dei Campani aveva cacciato gli Etruschi dalla regione che da quel momento verrà chiamata Campania. Ne nacque una Lega, sotto l'egemonia di Capua, che prese il nome di Lega Campana; altre tribù osche però, costituirono la Lega sannitica che, nel 350 a.C. entrò il guerra con la Lega Campana, sconfiggendola più volte.

- Prima guerra sannitica 343-341 a.C. il conflitto si conclude con una alleanza tra sanniti e romani.

- Seconda guerra sannitica 327-304 a.C. i romani sconfiggono i sanniti a Napoli, conquistando la città ma non penetrano nel Sannio. I romani sono costretti alla resa presso le Forche caudine. Nella seconda fase di questo conflitto però i romani riprendono la situazione in mano attraverso una strategia a lungo termine che la popolazione sannitica non poteva sostenere.

- Terza guerra sannitica 298 a.C. scoppiò durante il periodo di tregua del quale i Romani approfittarono per allearsi con popoli minori in vista dello scontro finale che avvenne nel 295 a.C. quando l'esercito comandato dai consoli Fabio Rulliano e Decio Mure sconfisse Sanniti e Galli in Umbria. I sanniti a loro volta furono lasciati soli dai popoli con loro alleatisi (Galli, Etruschi e Umbri) e ricevettero una sonora sconfitta ad Aquilonia nel 293 a.C. Il trattato che ne segue da tale sconfitta prevedeva un'alleanza con Roma in posizione subordinata.

Roma ha ora il controllo i territori lungo la linea che va dall'Arno a Rimini. Con la vittoria sui Sanniti

Roma penetrò nella parte più meridionale della penisola, l'antica Magna Grecia. Le storie della guerra contro Taranto e delle guerre contro Cartagine si intrecciano tra di loro, rientrano infatti entrambe nelle tappe che vedono Roma alla conquista del Mediterraneo.

E' in questo momento che si colloca la Guerra contro Taranto, la più potente città greca d'Italia. Nel 282 a.C. infatti la città di Turi (città greca sulle rive calabresi) venne minacciata dai Lucani, che in questo contesto erano ancora indipendenti. Turi allora chiese aiuto ai romani che inviarono una flotta davanti alle acque di Taranto. Taranto si trovò in tali circostanze ormai sfinita e decise allora di ricorrere al soccorso di un condottiero greco, Pirro Re dei Molossi e comandante della Lega epirotica: egli diede inizio ad una 'crociata' in difesa dei greci d'occidente minacciati dai barbari romani e cartaginesi. Fu così che nel 280 a.C. Pirro sbarcò in Italia con 22.000 fanti, 3.000 cavalieri e 20 elefanti da guerra e i Romani furono sconfitti ad Eraclea, ma il condottiero greco non seppe raccogliere i frutti del suo successo e mosse verso Ascoli, sulle rive del fiume Ofanto, nel 279 a.C. vincendo anche questa battaglia. L'esercito greco in seguito a tali avvenimenti era ormai sfinito e decise allora di accettare le richieste di aiuto che venivano da Siracusa, per cercare in questi ultimi degli alleati. Siracusa infatti era tormentata nella lotta contro Cartagine per il controllo della Sicilia, isola questa alla quale Pirro aspirava per far accrescere il suo potere. Pirro in Sicilia ottenne numerose vittorie su Cartagine ma lasciò la sua impresa incompiuta perché necessitava di entrare in Italia a Benevento, dove nel 275 a.C. fu definitivamente sconfitto dai romani e nel 272 a.C. Taranto entrò ufficialmente nei soci di Roma.

Roma conquista il Mediterraneo

Le guerre puniche

Dopo la guerra contro Taranto, Roma dominava l'intera penisola italiana fino allo stretto di Messina. Vi era però un'altra potenza pronta a scontrarsi con quella romana: Cartagine, colonia fenicia, attuale Tunisia. Le guerre nate da questo scontro sono le Guerre puniche e furono tre in totale. Cartagine infatti controllava, ai tempi dello scontro con Roma, le coste africane fino all'attuale Libia, quelle della Spagna, della Sardegna e della parte occidentale della Sicilia. La sua politica fu sempre volta al mantenimento della supremazia marittima sul Mediterraneo occidentale.

Quali furono le cause dello scontro? Roma controllava in questi anni tutta la penisola fino allo stretto di Messina, dunque i suoi interessi entrarono in conflitto con la precedente alleata Cartagine.

- I guerra punica 264-241 a.C. I romani respingono da Messina Cartaginesi e Siracusani, ora alleatisi. Alla base della prima guerra punica vi è l'episodio che vede protagonisti i Mamertini ossia dei mercenari campani che, per difendersi da Siracusa, chiesero aiuto ai Romani. Le truppe romane giunsero in Sicilia guidate dal console Appio Claudio, ad aspettarle c'erano le truppe cartaginesi del tiranno siracusano Ierone II, il quale con cautela non esitò a passare dalla parte romana. Dopo che anche la base di Agrigento passò in mano romana, il senato romano decise di conquistare tutta l'isola. Roma allora costruisce una grande flotta che la portò nel 260 a.C. ad una vittoria contro i cartaginesi nelle acque di Milazzo, in Sicilia, grazie all'uso del corvo, un ponte mobile/asse utilizzato per agganciare le navi cartaginesi. Nel 256 Roma volle attaccare Cartagine direttamente nei suoi possedimenti africani attraverso un esercito guidato dal console Attilio Regolo, ma le operazioni, pur essendo favorevoli a Roma, imposero condizioni durissime, facendo fallire le trattative di pace avviate e rafforzando la determinazione dei cartaginesi. Nel 255 a.C. la flotta romana venne battuta da Cartagine e incappò in una tempesta. Nel 249 a.C. poi, successivamente alla sconfitta nella battaglia navale di Trapani in Sicilia, tutte le forze navali andarono perdute. Qualche anno dopo Roma ricostruì una flotta che sconfisse quella cartaginese nelle isole Egadi in Sicilia, nel 241 a.C. E' la fine della prima guerra punica, la Sicilia diventa provincia romana e per la prima volta Roma entra in possesso di un territorio fuori dalla penisola italiana. Successivamente toccò alla Sardegna e alla Corsica. Riguardo il controllo delle province c'è da dire che Roma aveva sempre lasciato alle città federate autonomia e libertà politiche. La provincia invece me fu privata. Il governo delle province fu affidato a consoli o pretori che avevano finito il loro mandato e che assunsero il titolo di proconsoli e propretori.

- II guerra punica 218-202 a.C: Cartagine intanto, ripresa dalla guerra dei mercenari, cercava di costruire una nuova base per la sua potenza in Spagna, l'attuale Cadice: questo però poteva più che altro apparire come un affare privato della famiglia Barca: Amilcare, Asdrubale, Annibale. Nel 226 a.C. con il trattato dell'Ebro si concluse che gli eserciti cartaginesi non potevano oltrepassare il fiume Ebro in Spagna, nonostante ciò Cartagine continuò comunque. Ad ogni modo la sconfitta del 241 a.C. e Roma che si impadronisce della Sardegna e della Corsica, creano a Cartagine un sentimento di rivincita contro Roma, della quale questione se ne occuperà la famiglia Barca. Infatti Annibale attacca allora Sagunto, una città spagnola a sud dell'ebro (dunque di proprietà cartaginese ma alleatasi con Roma) e Roma allora si prepara a realizzare il suo disegno strategico: nel 218 a.C. Annibale partì dalla base di Nova Carthago e valicò i Pireni evitando in questo modo lo scontro con l'esercito romano, guidato quest'ultimo da Publio Cornelio Scipione (inviato in Spagna per intercettare Annibale). Fu nelle battaglie del fiume Trebbia e Ticino e del lago Trasimeno, che con l'aiuto dei Galli, Annibale sconfisse l'esercito di Scipione e giunse alle porte di Roma. A Roma si cominciò a pensare che sconfiggere Annibale in campo aperto fosse impossibile e i romani, in occasione di tale situazione di emergenza, nominarono un dittatore, Quinto Fabio Massimo (che verrà denominato il cunctator= temporeggiatore), affinché evitasse lo scontro frontale e difatti logorò attraverso la guerriglia l'esercito cartaginese. Annibale privo di forze evitò Roma e si diresse verso Canne, in Puglia, privo di rinforzi: qui sconfisse l'esercito romano nella battaglia di Canne. Per Roma fu una disfatta senza precedenti. Qual era la situazione dopo la vittoria di Annibale a Canosa? Annibale per 10 anni dovette restare a Capua, per due motivi: Cartagine non spediva i doverosi rinforzi e non vi fu la ribellione delle popolazioni italiche sulla quale Annibale contava molto. Nel 211 a.C. i Romani riconquistano Capua e gli alleati dell'Italia centrale restano tutti fedeli a Roma. Ma la svolta decisiva della II guerra punica avvenne in Spagna: dopo la sconfitta presso il fiume Trebbia infatti, Scipione e il fratello Cneo riescono a impedire che Annibale ricevesse aiuti dalla Spagna, ma vennero uccisi dalle forze cartaginesi e diverrò comandante delle truppe in Spagna Scipione l'Africano. Nel 2019 a.C. si impadronirono di Nova Carthago e Asdrubale viene ucciso presso il fiume Metauro nel 2017 a.C. e così Annibale rimasto senza soccorsi dalla madre patria si ritira nel Bruzio. Nel 206 a.C. nella battaglia di Ilipa gli eserciti cartaginesi di Spagna vengono sconfitti da Scipione che viene eletto console dando inizio ai preparativi per l'invasione dell'Africa (dalla quale celebre impresa egli prenderà il nome). Nel 202 a.C. i romani guidati da Scipione sconfiggono definitivamente Annibale in Africa, a Zama. Le condizioni furono durissime per Cartagine che dovette rinunciare alla Spagna, alla Sicilia, alla Sardegna e alle isole minori; non solo, inoltre doveva rinunciare ai suoi possedimenti fuori d'Africa e riconoscere ai suoi confini un regno di Numidia governato da Massanissa ( re della tribù numida dei Massali alleatosi con Roma).

- III guerra punica 149-146 a.C. sancì la scomparsa di Cartagine e la trasformazione del suo territorio nella provincia d'Africa. Potrebbe definirsi una formalità più che altro. Cartagine infatti si riprese dalla sconfitta subita nella II guerra punica nonostante gli attacchi di Massanissa, re della vicina Numida. Massanissa infatti, alleato dei romani, approfittò del fatto che i limiti del suo stato non fossero stati fissati e dunque avanzò pretese verso Cartagine. Cartagine a sua volta, violando la clausola del 202 a.C. (ossia che i Cartaginesi non potevano dichiarare nessuna guerra senza aver chiesto prima il permesso di Roma) invia un esercito contro Massanissa, esercito che però viene distrutto. Roma intanto premeva verso la distruzione di Cartagine a causa della violazione della clausola del 202 a.C. e nel 149 a.C. l'esercito romano sbarca in Africa e nel 146 a.C. sotto il comando di Scipione Emiliano Cartagine fu rasa al suolo, il sale fu cosparso sulle sue ceneri e il suo territorio fu trasformato nella nuova provincia d'Africa.

Ecco come cambia l'aspetto dell'impero romano durante le tre guerre puniche

Si vuole aggiungere che successivamente alla II guerra punica i romani si erano stabiliti in due aree: nella Spagna Citeriore (Nord) e nella Spagna Ulteriore (Sud). Nella Spagna Citeriore Catone (avversario degli Scipioni) diverrà console e procedette alla sottomissione delle tribù nella valle dell'Ebro.

La conquista dell'Oriente mediterraneo

Di seguito verranno sintetizzate le battaglie che Roma compie parallelamente alle guerre puniche, ossia:

- guerre macedoniche;

- guerra siriaca.

Infatti Roma intervenne anche nel Mar Adriatico approfittando della morte di Pirro, nel 229 a.C. e fu così dichiarata la I guerra illirica (l'Illirio era una porzione di territorio corrispondente alla parte occidentale della penisola balcanica) risolta a favore di Roma, proprio come la II guerra illirica, portando così forti ostilità tra Roma e la Macedonia.

- La I guerra macedonica vede i romani riuscire a paralizzare l'azione di Filippo V e invadere l'Italia creando una coalizione con gli stati greci a lui ostili: da un lato si hanno dunque gli stati greci alleatisi con Roma e dall'altro Filippo V di Macedonia. Da tale scontro si avrà come risultato la pace di Fenice, città dell'Epiro, che lasciava immutato il quadro territoriale.

- La II guerra macedonica ha come causa il forte attivismo di Filippo V nell'area dell'Egeo e dell'Asia minore che lo condussero a uno scontro con la città di Pergamo (guidata da Attalo I) nell'Asia minore e la Repubblica di Rodi. Nel 210 a.C. per contrastare la minaccia macedone, Pergamo e la Repubblica di Rodi chiesero aiuto a Roma. Filippo V ignora un ultimatum inviato da Roma che imponeva astensione dall'attacco agli stati greci. L'esercito romano allora sbarca nella città amica di Apollonia, chiedendo la liberazione della città greca di Tessaglia dalla monarchia macedone, la richiesta fu respinta, ma i romani passarono ora come i liberatori. Nel 197 a.C. si giunse alla battaglia di Cinoscefale. Qui la falange macedone ebbe la peggio nei confronti dell'esercito romano, e il console romano Tito Quinto Flaminio poté così decretare la libertà della Grecia dall'egemonia macedone.

- La III guerra macedonica scoppiò dopo l'ascesa al trono del figlio di Filippo V, Perseo, nemico di Roma che nel 168 a.C. fu fatto prigioniero dopo che il suo esercito fu distrutto nella battaglia di Pidna.

- La IV guerra macedonica. Nel 150 a.C. spuntò un certo Andrisco, che, affermando di essere figlio di Perseo e di voler ricostruire il regno macedone, radunò attorno a sé un esercito. Dopo degli iniziali successi, Andrisco fu battuto dal pretore Quinto Cecilio Metello Macedonico nel 148 a.C. e costretto a riparare in Tracia. Nel 146 a.C. la Macedonia divenne una provincia romana.

Roma fu protagonista, nel periodo tra la II e la III guerra macedonia della guerra siriaca. Infatti i romani, guidati da Cornelio Scipione, chiedevano alla Siria la cessazione degli attacchi contro le città autonome dell'Asia Minore, ma tali richieste furono respinte dal re siriaco Antioco, che infatti estendeva la sua egemonia sulle città greche della costa occidentale dell'Asia Minore e aveva forti pretese sulla Tracia. Nel 192 a.C. gli Etoli (l'Etolia è una regione greca che aveva aiutato i romani nella lotta contro Filippo V ed erano scontenti del risultato ottenuto e perciò crearono la Lega Etolica, che nasce per contrastare la Macedonia) invitano Antioco a liberare la Grecia dai romani, falsi liberatori, ma l'anno seguente Antioco venne battuto dai Romani alle Termopili in Grecia. I Romani però volevano allontanare per sempre la minaccia siriaca dall'area dell'egeo e allora nel 188 a.C. nacque la Pace di Apamea, successivamente alla totale disfatta dell'esercito antioco: i territori strappati ad Antioco nell'Asia minore non vennero tutti inglobati come province nello stato romano, ma spartiti ai due più fedeli alleati di Roma cioè il re di Pergamo Eumene II e alla Repubblica di Rodi.

Roma dunque ha annientato le monarchie di Macedonia e Siria, ridotto all'obbedienza tutti gli stati dell'oriente ellenistico, distrutto Cartagine e conquistato la Spagna.

Dalla crisi della Repubblica alle guerre civili

Riforma agraria e prima guerra civile di Roma

Il rapido processo di estensione nel Mediterraneo della repubblica romana aveva raggiunto l'acme con la distruzione di Cartagine e Corinto nel 146 a.C. e Numazia nel 133 a.C. Le conquiste però mutarono profondamente la vita economica e sociale della repubblica. Le terre confiscate ai vinti, non erano state divise con assegnazione ai coloni oppure vendute o date in appalto, ma erano rimaste proprietà dello stato. Dunque nacque la questione dell'ager publicus. Necessitavano leggi per regolamentare la situazione ma le varie proposte fallivano dinanzi alla resistenza dei nobili. Entra allora in scena Tiberio Gracco, appartenente ad una delle famiglie più importanti della nobiltà romana, che si pose dalla parte dei più poveri e divenne tribuno della plebe. Egli operò il tentativo di creare una riforma agraria (i quali fondi necessari per la sua applicazione sarebbero stati ricavati dai tesori lasciati dal re di Pergamo Attalo III, morto nel 133 a.C.) tramite norme che limitassero la quantità di agro pubblico posseduto. Nel 133 a.C. infatti, Tiberio Gracco fissava all'occupazione di agro pubblico un limite di 50 iugeri, fino ad un massimo di 1000 iugeri per famiglia. Un collegio di triumviri avrebbe poi ripartito i lotti e recuperato i terreni in eccesso che sarebbero stati distrutti ai cittadini più poveri. Lo scopo di tale riforma era per gli ispiratori fare un'ampia base di consenso e ricostruire un ceto di piccoli proprietari per garantire una base al reclutamento dell'esercito. Tale riforma però toccava profondamente i diritti e privilegi acquisiti dall'aristocrazia romana, e così i senatori diedero inizio ad una forte opposizione. Dalla parte degli optimes vi era Marco Ottavio, nonostante egli fosse un tribuno della plebe, tanto che pose il suo veto (lo ius intercessionis) imponendone l'approvazione; Marco Ottavio venne poi destituito dalla plebe, in quanto con il veto venne meno al mandato che il popolo gli aveva affidato. Tiberio dunque ottenne l'approvazione della legge che fu chiamata Lex Sempronia. Con la commissione triumvirale formata da Tiberio, Caio e il suocero Appio Claudio Pulcro si attuò la riforma. Gli avversari di Tiberio pensavano che egli volesse aspirare al potere personale (infatti, con una mossa anticostituzionale, presentò la sua candidatura al tribunato, senza che fossero passati 10 anni, anche per l'anno successivo): nel corso dei comizi elettorali un gruppo di senatori e avversari guidati da Scipione Nasica uccise Tiberio Gracco. Per la prima volta a Roma si arriva all'uccisione politica dando inizio a quella che può essere definita la prima guerra civile della storia di Roma (si ricorda che le guerre civili saranno tre nel I sec. a.C.: tra Mario e Silla, Cesare e Pompeo, Antonio e Ottaviano).

Degli interessi dei socii, ossia degli italici, che non erano stati considerati nella ridistribuzione delle terre pubbliche da parte di Tiberio, si fece portavoce suo fratello, Caio Gracco, che viene eletto tribuno della plebe nel 123 a.C. Caio Gracco perfezionò la riforma agraria del fratello aumentando il potere dei triumviri e istituendo nuove colonie di cittadini romani in Italia e nella distrutta Cartagine. Creò inoltre la Lex Sempronia frumentaria con la quale legge assicurava ad ogni cittadino residente a Roma una quota mensile di grano a prezzo agevolato. Inoltre istituì la Lex giudiziaria con la quale integrò un numero di cavalieri nel corpo da cui attingere alla formazione degli albi dei giudici, riservando ai cavalieri di controllo dei tribunali permanenti cui erano affidati i processi di concussione, limitando così il potere del senato: i senatori infatti da questo momento non sarebbero più stati giudicati da giudici-senatori ma da rappresentanti dei cavalieri che gestivano le grandi operazioni commerciali nelle province. Il fine di tale mossa era quello di garantire una maggiore trasparenza nelle sentenze. Caio Gracco ottenne il tributo per la seconda volta nel 122 a.C. e attribuì la cittadinanza romana a chi già godeva di quella latina e concesse inoltre la latina a quelli italici, affinché si impedisse l'alleanza di questi ultimi con l'oligarchia senatoria contro la sua proposta agraria che aveva tra i vari propositi quella di colonizzare il territorio di Cartagine. L'oligarchia senatoria per contrastare questi progetti si servì di un altro tribuno: Marco Livio Druso. Caio Gracco era ormai in declino e non fu rieletto tribuno e per abbattere ogni suo residuo prestigio alla fondazione della colonia Cartaginese, furono collegati presagi funesti e si propose la revocazione della deduzione. Il senato allora ricorre al senatus consultum ultimum: sospesa ogni garanzia istituzionale e affidato ai consoli il compito di tutelare la sicurezza dello stato con i mezzi che questi ritenessero necessari. Fu ordinato il massacro di Gracco e dei suoi sostenitori e Gracco si suicidò, scegliendo di farsi uccidere dal suo schiavo. In seguito a questi avvenimenti i populares saranno gli eredi dei Gracchi, essi erano difensori della causa del popolo e dei suoi interessi, e sosterranno il principio democratico della sovranità popolare e la necessità di una riforma agraria; gli optimates, così chiamati dalla stessa oligarchia in senso di 'buoni', difenderanno invece il potere politico esclusivo della nobiltà senatoria e saranno ostili nei confronti di qualsiasi ipotesi di redistribuzione delle terre. La riforma agraria purtroppo non ebbe vita lunga, infatti nel 121 a.C. diversamente da quanto scritto nella legge, i lotti di terra furono resi soggetti a compravendita. Nel giro di dieci anni la riforma fu abrogata.

Guerra giugurtina e Caio Mario

Prima del 133 a.C. Roma aveva dedotto sei province: Sicilia, Sardegna, Spagna Ceteriore e Ulteriore, Macedonia e Africa. La deduzione delle province deve considerarsi come un vero e proprio atto di guerra e non di annessione. C'è da ricordare che nel 133 a.C. il re di Pergamo Attalo III aveva lasciato il suo regno (quella che sarà la futura Asia) ai Romani, che diedero poi vita alla provincia d'Asia. Il figlio di Attalo III però, si pose a capo di una rivolta, propugnando l'instaurazione di uno stato utopico rivolgendosi alle comunità dell'interno. Nel 129 a.C. la ribellione fu placata e roma poneva così stabilmente piede nella penisola Anatolica. Nel frattempo dunque Roma stava allargando il suo impero, e a questo territorio, si aggiunsero le province di Marsiglia (Gallia), la provincia Narbonese, le isole Baleari e la Dalmazia Danubiana. Come appena detto, anche l'Africa era stata conquistata dai romani, e le questioni della nuova provincia romana erano state regolate da Scipione Emiliano, successivamente alla III guerra punica. Scipione Emiliano fu abile nel tener buoni rapporti con i figli del re di Numidia. Una vera e propria svolta nel quadro romano fu segnato dalla Guerra contro Giugurta, re dei Numidi e nipote fedele dell'alleato di Roma Massanissa. Nel 118 a.C. muore il figlio di Massanissa, Micipsa, e suo nipote Giugurta si sbarazzò di uno degli eredi (che erano i due fratelli Iempsale e Aderbale). Aderbale allora chiese l'intervento del Senato di Roma che optò per la suddivisione del regno tra i due superstiti: ad Aderbale sarebbe andato il controllo della parte orientale, e Giugurta allora uccise Aderbale e i Romani che si trovavano nella città di Cirta, che egli prese d'assedio. Nel 111 a.C. Roma è costretta a scendere in guerra e al comando furono posti il console Metello e un homo novus degli equites, che sarà poi eletto console, Caio Mario, a quest'ultimo viene affidato il comando della guerra Giugurtina. La guerra ebbe fine dopo tre anni grazie però a Silla che ai tempi era legato di Mario, e fu così che la parte orientale fu affidata a Numida (un nipote di Massanissa, fedele a Roma) e la parte rimanente a Bocco (suocero di Giugurta), come mostra la cartina che segue. Giugurta fu fatto prigioniero a Roma e giustiziato.

Nel 104 a.C. Mario è nuovamente console, ma chi era Caio Mario? veniva da Arpino, un municipio che da solo pochi anni aveva ottenuto la cittadinanza romana. Fortunato negli affari, si era arricchito, decidendo poi di intraprendere la carriera senatoria. Lo appoggiava la famiglia dei Metelli, era sposato con Giulia, la zia del futuro dittatore Cesare, ed era inoltre imparentato con la gens patrizia più antica di Roma, quella che faceva risalire le sue origini ad Enea. Mario determinò un profondo cambiamento nell'esercito romano, aprì infatti le porte della milizia ai proletari; stabilì che avrebbero corrisposto ad ogni soldato una paga, lo stipendium, e le armi. Egli agì inoltre sulla struttura dell'esercito: la funzione tattica che prima spettava al manipolo ora passa alla coorte, una unità di 600 uomini composta da tre manipoli, ossia gli hastati,princeps,triarii, di 200 uomini ciascuno. Assunse inoltre il comando nella guerra contro Giugurta e venne rieletto console dal 104 a.C. fino al 100 a.C.

A Mario viene affidato anche il comando della guerra contro Teutoni e Cimbri che riuscì ad annientare rispettivamente ad Acquae Sextie in Provenza, e ai Campi Raudii nella Pianura Padana. Nel 100 a.C. Mario è al suo sesto consolato (morirà il giorno del suo 7° consolato) e Saturnino, un nobile e tribuno della plebe grazie all'aiuto dello stesso Mario, propose una legge che prevedeva l'assegnazione delle terre in Numidia ai soldati che avevano combattuto in quella regione sotto il comando di Mario: l'ala senatoria ostile a queste decisioni popolari si oppose e chiese a Mario di eliminare i due politici (ossia Saturnino e Caio Servilio Glaucia, un pretore che aspirava al consolato) nonostante fossero suoi alleati, infatti furono uccisi durante gli scontri guerriglia urbana. A questo punto Mario preferì allontanarsi da Roma per svolgere una missione presso Mitridate VI Re del Ponto.

Il decennio successivo al 100 a.C. si apre con forti tensioni politiche e sociali, infatti nel 91 a.C. Marco Livio Druso (figlio dell'omonimo prima menzionato) fu eletto tribuno della plebe e propose di allargare la base oligarchica portando in numero dei senatori da 300 a 600 con l'inclusione di esponenti del ceto equestre e di concedere la cittadinanza romana agli alleati italici: Druso fu misteriosamente assassinato dopo che la sua proposta fu dichiarata illegale. L'uccisione di Druso fu per gli alleati italici il segnale che non vi era altra possibilità di difendere le proprie rivendicazioni oltre ad una guerra sociale, infatti la guerra sociale dei socii (cioè gli alleati italici) durò dal 91 all'89 a.C. Gli alleati italici infatti era soggetti ad una forte disuguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini romani nonostante avessero contribuito ai successi militari di Roma: non avevano parte nelle decisioni politiche militari ed economiche, nonostante pagassero imposte che i cittadini romani non pagavano e inoltre ricevevano una parte minore di bottino e punizioni più gravi. Il conflitto si risolse nel 90 a.C. con la legge Giulia che concesse la cittadinanza agli alleati che non si erano ribellati e l'anno successivo la legge Plauzia-Papiria la estese anche a tutti i ribelli che entro due mesi avessero cessato le ostilità.

Guerre mitridatiche e Silla dittatore

Inizia a Roma una crisi dettata dalla nascita del personalismo ossia un potere individuale concentrato, in questo caso, nelle mani delle personalità di Mario e Silla che usano i loro eserciti per scopi personali.

Contemporaneamente alla guerra sociale, in Oriente, vi era una situazione allarmante

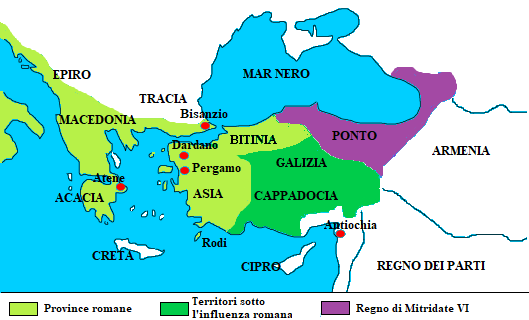

- I guerra mitridatica 88-85 a.C. Mitridate VI era divenuto re del Ponto (regno ellenistico dell'Asia minore sulle coste del Mar Nero) e approfittò della guerra sociale a Roma per riprendere la sua politica espansionistica. Quando Mitridate fu attaccato e sconfitto dal re di Bitinia Nicomede, alleato di Roma, il senato incaricò Silla (console per l'anno 88 a.C.) di portare avanti le operazioni militari, ma grazie al blocco sociale antioligarchico costruito da Sulpicio Rufo, fu votata una legge che attribuì a Mario la guida dell'esercito contro Mitridate. Silla non accetto la scelta dei comizi e convinse i suoi soldati a muovere contro la stessa Roma: inizia così un lungo periodo di guerre civili. Silla dunque marcia su Roma con l'intento di dichiarare Mario nemico pubblico e usando l'esercito per i suoi scopi personali; intanto però Cinna (ex seguace di Silla passato ora dalla parte dei populares) e Mario compiono una nuova marcia su Roma e la città fu presa con forza: Mario e Cinna furono consoli per l'86 a.C.

- II guerra mitridatica 85 a.C. Intanto Silla ristabilì l'ordine ad Atene decretando la fine del predominio delle armate di Mitridate in Grecia. A Dardano nell'85 a.C. Silla e Mitridate stipularono una pace, con la quale si decretava che Mitridate conservava il suo regno ma doveva evacuare l'Asia. La seconda guerra mitridatica è da intendere in realtà come un prolungamento della prima dall'83 all'81 a.C. quando Murena, governato d'Asia (che non cessava di effettuare incursioni in territorio pontico) fu sconfitto da Mitridate.

Silla intanto, sbarcato a Brindisi, nell'83 a.C. si impadronisce di Apulia, Campania, Piceno e Roma ma restavano gli oppositori mariani in Africa e Sicilia. In queste operazioni si distinse Cneo Pompeo, Silla allora introdusse le proscrizioni che contribuirono a modificare la composizione dell'aristocrazia romana: le proscrizioni erano degli elenchi di avversari politici i cui nomi venivano notificati al pubblico, così chiunque poteva ucciderli, oppure confiscare i loro beni e i loro discendenti essere esclusi da ogni carica. Nell'82 a.C. Silla viene nominato dittatore decretando la vittoria dell'oligarchia. Si fa chiamare dictator, felix, ossia colui che fa del bene a Roma e attua un'opera riformatrice che prende il nome di Lex Cornelia:

- senato ampliato da 300 a 600 membri, molti dei quali erano suoi partigiani;

- riforma dei comizi centuriati in funzione antipopolare;

- il tribunale competente per le cause di peculato tornò nelle mani dei senatori;

- il tribunato della plebe venne depotenziato, togliendo il potere di veto e l'esclusione del cursus honorum;

- il pomerio venne spostato fino ai fiumi Magra e Rubicone, che dividevano la Gallia Cisalpina dall'Italia peninsulare;

- ai consoli sottratto il comando militare riservato agli ex magistrati cui era assegnata una provincia a cui era formalmente impedito di entrare in Italia con i loro eserciti. Ciò perché si voleva evitare il pericolo di colpi di Stato da parte di generali che potevano contare sulla fedeltà personale di un gran numero di soldati (ossia ciò che lui stesso aveva precedentemente fatto marciando su Roma, per questo la sua azione politica è spesso definita contraddittoria).

Senza saperne le motivazioni precise, Sila abdicò dalla dittatura nel 79 a.C.

In questo periodo vanno ricordati due episodi, quello di Quinto Sertorio e la rivolta di Spartaco.

- Quinto Sertorio, uno dei più intelligenti generali di Mario, scampato alle persecuzioni di Silla, fuggì in Spagna dove organizzò la resistenza antisillana mettendo in campo un esercito numeroso coinvolgendo Romani, Italici residenti in Spagna e vasti settori delle popolazioni indigene. Sertorio costituì anche un governo autonomo e Roma allora inviò fedeli per poter fermare questa rivolta. Sertorio fu però fermato dal suo luogotenente Perperna, che lo tradì e lo uccise. La vicenda di Sertorio che cosa mette in luce? L'ambizione dei comandanti militari, la loro capacità di condizionare clientele e seguaci militari, pericolose per le istituzioni repubblicane tradizionali.

- Ancora più grave fu, nel 73 a.C., la rivolta degli schiavi capeggiata da Spartaco, gladiatore greco. Spartaco promosse una rivolta che intendeva riportare nelle terre di origine (transalpine) un grande numero di schiavi gladiatori disposti a tutto e bisognosi di terre e libertà. Spartaco fu ucciso dopo una battagli che durò due anni e gli schiavi ribelli, privi di una vera e propria strategia politica, furono sconfitti da Marco Licinio Crasso e molti di loro, come lo stesso Spartaco, furono crocifissi lungo la Via Appia nel 71 a.C.

L'ascesa di Pompeo Magno

Nel 70 a.C. Crasso e Pompeo sono eletti consoli, portando così a compimento lo smantellamento dell'ordinamento sillano. Gneo Pompeo fu definito Magno cioè grande dai suoi soldati dopo aver contribuito a sconfiggere Mario in Africa. Ma tra gli anni 80 e 70 a.C. erano riemerse due gravi minacce: i pirati e Mitridate. Nel 74 a.C. contro i pirati fu mandato Marco Antonio che si concentrò sull'isola di Creta portando però sconfitte e così l'operazione fu affidata a Metello che riconquistò l'isola di Creta, e da qui venne detto il cretico e così Creta divenne provincia romana. In questi anni inoltre Nicomede IV lasciava in eredità ai romani la Bitinia che divenne provincia romana portando ai romani l'accesso al Mar Nero, mutando così gli equilibri in Asia Minore. Il tribuno della plebe Aulo Gabinio presentò una legge che isitituiva la figura di un comandante dotato di autorità e risorse finanziarie eccezionali per combattere i pirati, con la lex Gabinia de uno imperatore contra predone consituendo, e il tribuno conferì a Pompeo l'incarico. Mitridate intanto decise di invadere la Bitinia in quella che viene definita la III guerra mitridatica il quale comando venne affidato ai consoli romani Cotta e Lucullo, ma i finanzieri facevano pressione affinché i due fossero destituiti e a Pompeo fu attribuito così un imperium infinitum su tutto il Mediterraneo con pieni poteri sull'entroterra fino a 75 chilometri dalle coste Pompeo cacciò definitivamente i pirati dal Mediterraneo occidentale (ciò attraverso la legge Manilia del 66 a.C.). Pompeo allora, come console, subentrò nel comando a Lucullo nella III guerra contro Mitridate, ritornato per sottomettere tutte le popolazioni libere intorno al Ponto, ma fu finalmente sconfitto definitivamente. Pompeo allora torna trionfante a Roma nel 62 a.C.

Durante l'assenza di Pompeo a Roma però, si verificò una crisi interna denominata poi come la congiura di Catilina. Lucio Sergio Catilina era un sicario di Silla che nel 65 a.C. propose la sua candidatura al consolato, la quale fu poi respinta per indegnità. Nel 63 a.C. tentò di ripresentarsi sostenuto da Crasso e Cesare ma fu eletto console Marco Tullio Cicerone. Catilina però non demorde e creò un programma elettorale che pensavo lo avrebbe portato al consolato, un programma basato sulla cancellazione dei debiti e rivolto agli aristocratici. Nel 62 a.C. fu nuovamente battuto e mise mano allora ad una vera e propria cospirazione per impadronirsi del potere. Scoperta la congiura da Marco Tullio Cicerone, suo convinto avversario, fu emesso nei suoi confronti il senatus consultum si pronunziò la pena di morte e Catilina cadde combattendo a Pistoia nel 62 a.C. Cicerone fece giustiziare i congiurati senza processo, raggiungendo l'apice del suo prestigio politico e fu acclamato padre della patria.

Dal primo triumvirato alle Idi di Marzo

Caio Giulio Cesare nacque nel 100 a.C. da padre di origine patrizia e madre senatoria ma plebea. Gli Iulii dicevano di discendere da Venere, tramite Iulo, fondatore della città di Albalonga e figlio dell'eroe troiano Enea. Queste ramificazioni familiari avranno una notevole importanza quando, nella fase di passaggio dalla repubblica al principato, la gens Iluia legittimerà il proprio potere anche attraverso la rivendicazione della sua discendenza divina.

Intanto a Roma nel 62 a.C. Pompeo sbarca a Brindisi, ma in Senato si oppongono ai suoi riconoscimenti inseguito alla battaglia contro Mitridate. I suoi oppositori sono i Metelli, Lucullo e Catone. Pompeo allora nel 60 a.C. strinse un accordo con Crasso e Cesare, ossia il primo triumvirato, magistratura al di fuori di quelle istituzionali. Il triumvirato era un accordo privato in base al quale Giulio Cesare sarebbe diventato console per il 59 a.C. e sarebbe stata creata una legge agraria che avrebbe sistemato i veterani di Pompeo, attraverso la distribuzione dell'ago pubblico rimanente in Italia (ad eccezione della Campania). L'accordo fu cementato anche dal matrimonio tra Pompeo e Giulia, la figlia di Cesare. I tre insieme, che scavalcano l'oligarchia del senato per ottenere privilegi e comandi militari, erano una vera e propria potenza poiché possedevano: la fama militare di Pompeo, il denaro di Crasso e l'abilità politica di Cesare che avrebbe permesso loro un incontrastato potere sulla vita pubblica. Il primo triumvirato venne definito da Cicerone 'mostro a tre teste' perché vi vedeva un altro cambiamento delle istituzioni repubblicane. Un plebiscito assegnò a Cesare il proconsolato della Gallia Cispadana e Narbonese e dell'Illirico per cinque anni e grazie all'appoggio di Pompeo e Crasso, tale provvedimento, gli fu ratificato senza opposizioni. Intanto a Roma viene letto come tribuno Clodio, il quale farà esiliare Cicerone, e approverà una serie di leggi. Nel frattempo Cesare parte per la Gallia. Qui ottenne una serie di successi e nel 57 a.C. comunicò al senato che la Gallia poteva ritenersi pacificata: ci furono 15 giorni di cerimonie.

Terminato l'anno di tribunato di Clodio, egli con le sue bande, anche da solo privato cittadino non smetteva di fare pressione. I suoi avversari volevano il ritorno di Cicerone e si intesero con un tribuno della plebe, Milone, per poterlo fronteggiare. In questo scontro tra Clodio da un lato e Milone dall'altro, il bersaglio preferito di Clodio fu Pompeo. Pompeo che intanto era pentito innanzi tutto per non aver fatto nulla per evitare l'esilio di Cicerone e preoccupato per i successi di Cesare, decide di appoggiare i fautori al richiamo. C'è da aggiungere che del partito degli optimates facevano parte Cicerone e Catone l'Uticense. Quest'ultimo era un personaggio scomodo per il triumvirato, e fu mandato come governatore presso l'isola di Cipro, un modo per 'toglierlo da Roma', per così dire. Intanto a Roma senza dubbio era il partito dei populares quello che predominava. Pompeo invece, patteggerà a volte per un partito, a volte per l'altro. Cesare allora crea una vera e propria guerra provocatoria contro gli Elvezi (i Galli, una tribù gallica insediata in Svizzera) per far accrescere ancor di più il suo potere: non fece passare il popolo dalla Gallia Narbonese (un territorio romano). Fu così che in soli due anni Cesare riuscì a conquistare la Gallia Transalpina, accrescendo in questo modo la sua fama.

Pompeo si trova senza dubbio in una situazione di stallo politico,così decide di accettare un incarico di 5 anni con poteri straordinari per provvedere alla cura annonae. Nel 56 a.C. i triumviri si ritrOvano a Lucca e si accordano su un altro progetto: a Cesare sarà prorogato il comando della Gallia per altri 5 anni e gli sarà assegnato un ulteriore numero di 10 legioni; Pompeo e Crasso saranno consoli per il 55 a.C. e in più dopo il consolato avranno, Pompeo le due Spagne e Crasso la Siria.

Cesare allora torna in Gallia e prosegue con la sua conquista. Prepara una spedizione in Britannia, continuando l'espansione sul territorio celtico. Sconfigge sul Reno gli Usipeti e i Tencteri, e nella Gallia centro-occidentale si occupa di contenere una rivolta scoppiata sotto la guida di Vercingetorige, generale e re degli Averni, che sarà decapitato a Roma nel 52 a.C. La Gallia era tutta sotto il dominio romano.

Nel frattempo Crasso dà inizio alle sue operazioni in Oriente, in Siria, nel 54 a.C. si inserisce nella contesa dinastica del regno dei Parti: alla morte del re nasce una contesa tra i due figli e Crasso appoggia il fratello rivale del divenuto re. Questa era una grande occasione per Crasso che aveva la possibilità di costruire l'immagine di grande conquistatore da contrapporre a quella del suo alleato-rivale Pompeo. I romani però furono travolti dai parti e ciò rappresentò la sconfitta più grave patita dai romani. Crasso fu preso e ucciso (12 giugno del 53 a.C.) da un parto di nome Exatre; la sua testa finì nel banchetto di nozze con cui Orode II celebrava le nozze tra suo figlio e la sorella del re Armeno Artavasde: nozze che sancivano una nuova alleanza tra i due popoli. La leggenda vuole che Orode, in quell'occasione, facesse colare nella bocca di Crasso dell'oro fuso, per sottolineare l'ingordigia che aveva caratterizzato la vita dell'uomo Romano e che era stata causa anche della sua morte. L'accordo allora perdeva uno dei suoi protagonisti e sulla scena restavano senza dubbio i due più ambiziosi: Cesare e Pompeo.

Tra 53 e 54 a.C. cominciano a venire meno i vincoli che univano Pompeo a Cesare. Vi fu l'episodio della morte di Giulia, il senato che convince Pompeo a passare dalla sua parte e Pompeo che a sua volta si accosta alla fazione anti cesarina. L'anarchia a Roma giungeva al colmo: Clodio che aspirava alla pretura si scontra insieme alle sue bande contro Milone, a sua volta candidato al consolato. Clodio rimane ucciso e Pompeo viene allora nominato unico console da un senato intimorito dalla forte figura di Cesare. Milone verrà condannato. Ha inizio una guerra civile. Cesare restò in Gallia fino al 49 a.C., anno in cui il senato, ormai vicino a Pompeo, gli mandò un ultimatum costringendolo ad abbandonare la provincia e congedare il suo potente esercito, per poi rientrare a Roma da privato cittadino. Cesare comprese che era venuto il suo momento. Disubbidì all'ordine e pronunciando la famosa frase il dado è tratto (Alea iacta est), il 1° gennaio del 49 a.C. con una lettera al Senato disse che avrebbe sciolto il suo esercito, composto da 11 legioni, se altrettanto avesse fatto Pompeo con quello messo in piedi in previsione della guerra civile. Pompeo rifiutò e il senato era irremovibile, dichiarandolo nemico pubblico. Così l'11 gennaio Giulio Cesare varcò il Rubicone (oltrepassando quello che era stato definito da Silla il pomerio) e marciò verso Roma dichiarando in questo modo guerra al senato e a Pompeo. Pompeo si diresse a Brindisi per imbarcarsi verso l'Oriente e lo scontro decisivo ebbe luogo a Farsalo (in Tessaglia, Grecia) nel 48 a.C. dove Pompeo fu sconfitto e pensando di trovare accoglienza in Egitto, fu invece assassinato perché ritenuto pericoloso per la battaglia dinastica lì in atto tra i fratelli Tolomeo XIII e Cleopatra. Tolomeo aveva un obiettivo: avere Cesare dalla sua parte. Cesare in Egitto vi restò fino al 47 a.C. legandosi politicamente e sentimentalmente con la regina Cleopatra VII, che insediò sul trono e tramite la quale assicurò il controllo indiretto dello Stato, dando inoltre alla luce il figlio di Cesare: Tolomeo Cesare (o Cesarione). Cesare allora passato in Asia Minore, sconfisse Zela Farnace II, sovrano del piccolo regno del Bosforo, che aveva approfittato dello scontro tra Cesare e Pompeo per impadronirsi del Ponto: in quella occasione pronunciò la celebre frase Veni, vidi, vici (sono arrivato, ho visto e ho vinto) per indicare la rapidità e la determinazione con cui prendeva le proprie decisioni. Infine sconfisse gli ultimi pompeiani prima nella battaglia a Tapso in Africa nel 46 a.C. e poi definitivamente a Munda in Spagna nel 45 a.C.

Cesare ha raccolto una serie di trionfi che vanno dalla Gallia, all'Egitto, fino alla sconfitta di Farnace, alla battagli di Tapso e alla sconfitta definitiva della resistenza pompeiana a Munda. Supportato sempre da Lepido, console, e il suo luogotenente Marco Antonio. Nel 44 a.C. quando si trovava al suo quinto consolato ricevette la dittatura rei pubblicae constituendae causa, per ristabilire la pace e l'ordine dopo la guerra civile. Cesare riuniva in sé tutte le cariche pubbliche compresa quella di pontefice massimo, ma ciò che maggiormente colpì del 'nuovo' signore fu la clemenza che egli ebbe nei confronti degli avversari politici, la clementia cesaris, creando un accordo politico che ristabilisse l'equilibrio tra le forze. Cesare voleva essere ben accetto anche alla classe dei senatori, convinto che in questo modo avrebbe potuto pacificarli, mentre questi in realtà covavano una congiura contro di lui. Cesare rivestì le cariche di tribuno della plebe, pontefice massimo, imperator, padre della patria e dittatore a vita. Il suo successo però era destinato a finire nello stesso anno in cui fu nominato dittatore.

Quali furono alcune delle riforme introdotte da Giulio Cesare? richiama gli esuli e offre la cittadinanza ai popoli della Gallia transaplina; concede l'accesso al senato a cavalieri, italici e provinciali; distribuisce le terre ai veterani e attua la riforma del calendario basandolo ora sul ciclo solare di 360 giorni l'anno e dividendolo per 12 mesi, introducendo inoltre un mese che avrà il suo nome, Iulius; riforma l'amministrazione pubblica migliorandola e introducendo il passaggio da 600 a 900 senatori.

Cesare godeva di un potere straordinario, la gente lo riteneva addirittura una divinità. Questa eccessiva concentrazione di poteri nella sua persona aveva creato allarme tra gli ex pompeiani superstiti, gli stessi sostenitori di Cesare e tra senatori e cavalieri. Nel 44 a.C. Cesare aveva preparato una grande campagna contro i Parti per ristabilire quell'egemonia romana in Asia che Crasso aveva compromesso. Un oracolo a Roma mise in giro che il regno dei Parti lo avrebbe potuto sconfiggere esclusivamente un solo re e ciò aumentò i sospetti di aspirazioni monarchiche di Cesare. Fu così ordinata una congiura, prima della partenza del dittatore, da Marco Bruto (figlio adottivo di Cesare ma con idee pompeiane), Cassio e Decimo Bruto. Nello stesso anno 44 a.C. in cui era stato nominato dittatore a vita, alle idi di marzo (cioè il 14 marzo) venne ucciso da un gruppo di congiurati. Gli inflissero 23 pugnalate proprio nel senato, trasferitosi provvisoriamente nel teatro di Pompeo, ai piedi della statua di Pompeo, suo grande rivale. I capi della congiura erano Cassio e Bruto. A questo episodio storico va ricollegata la celebre frase Tu quoque, Brute, fili mi! ("Anche tu, o Bruto, figlio mio!"), nonché le sue ultime parole.

Il tempo della repubblica era tramontato e si affacciava già chi avrebbe potuto realizzare quanto Cesare forse aveva preso in considerazione: l'istituzione di un regime monarchico.

Nelle ore immediatamente successive alla morte di Cesare, per la città i sentimenti dominanti furono paura e sgomento. Nella prima riunione del senato indetta il 17 marzo, Cicerone si adoperò per rendere il clima più sereno proponendo di rispettare tutte le leggi e i decreti attuai da Cesare. Marco Antonio si propose come legittimo successore di Cesare, era infatti l'erede spirituale di Cesare in quanto interprete della politica di Cesare. Nel testamento di Cesare però, non fu nominato Marco Antonio come suo successore ma Caio Ottavio, ossia suo pronipote e figlio adottivo, che divenne 'figlio di un dio', vera e propria divinizzazione di Cesare. Nacque in questo momento un secondo triumvirato, formato da Marco Emilio Lepido, Ottaviano e Antonio. Tale unione fu investita dai massimi poteri di una lex Titia alla fine del 43 a.C., con il preciso dovere di elaborare una nuova costituzione. Antonio e Ottaviano dettero poi avvio alla repressione e scrissero le liste di proscrizione più feroci di quelle di Silla: tra i primi a cadere vi fu Cicerone, il nemico dichiarato di Antonio, colpevole di aver accusato in senato Antonio pronunciando le accorte orazioni note come Filippiche. Ora bisognava sistemare la situazione con i cesaricidi: nel 42 a.C. Antonio e Ottaviano a Filippi batterono Cassio e Bruto, quest'ultimo si suicidò. Ad Antonio così si riservò il comando di tutto l'Oriente. A questo punto l'impero fu suddiviso in tre: Antonio ebbe la Gallia e l'Oriente, Lepido l'Africa e Ottaviano (pur restando in Italia) ottenne la Spagna.

Una volta tornato in Italia Ottaviano aveva il compito di sistemare i veterani delle legioni, ma questo incarico si rivelò difficile non essendo rimasto più agro pubblico da assegnare, così venivano colpiti gli interessi dei piccoli proprietari e si sfociò nel 41 a.C. in una rivolta, ricordata come la guerra di Perugia. Dopo vari tentativi inutili di compromesso, la città di Perugia assediata per mesi da Ottaviano, fu punita per la sua ribellione mentre Lucio (fratello di Antonio coinvolto dalla parte dei ribelli) fu risparmiato.

Gli anni del 44, 43, 42 a.C. sono anni ricchi di capovolgimenti politici, nei quali i protagonisti indiscussi sono tre : Antonio e Ottaviano che desiderano essere successori di Cesare, e il senato fautore della restaurazione della Repubblica.

Fu con gli accordi di Brindisi del 40 a.C. che Antonio e Ottaviano si spartiscono diversamente l'influenza delle province. Antonio (che si sposerà con la sorella di Ottaviano) prende il comando dell'Oriente, invece Ottaviano quello dell'Occidente. A Lepido restò solo la carica di pontefice massimo. In Oriente Antonio porta avanti progetti personali, stringe alleanze con l'Egitto e con Cleopatra. Nel 35 a.C. avvenne la definitiva rottura tra Antonio e Ottaviano: lo scontro si ebbe nel 31 a.C. ad Azio, quando Ottaviano sconfisse Antonio sulla costa occidentale della Grecia. Cleopatra e Antonio sono costretti a fuggire in Egitto e l'Egitto è dichiarato provincia romana.

Ottaviano allora si fece conferire il titolo di princpes senatus cioè il primo, il più importante tra i senatori, ed imperator, cioè comandante supremo dell'esercito in tutte le province. Per volere del senato portò anche l'appellativo di Augustus, che era un carattere di Giove, per sottolineare un segno divino del suo potere. Ottaviano si presentava come il restauratore della repubblica nella realtà però, la repubblica era finita.

L'impero romano da Augusto alla crisi del III secolo

Nel 31 a.C. dopo la battaglia di Azio ha inizio il principato: reggitore di un unico potere è il princeps, Augusto (Ottaviano), padrone assoluto del principato. Il 13 gennaio del 17 a.C. durante una seduta del senato Ottaviano diviene Augusto. Il principe è il punto di riferimento fra le diverse componenti della nuova realtà imperiale: esercito, province, senato, plebe urbana. Il governo di Augusto si fonda sulla concordia, sul riconoscimento del suo unico potere, tanto che questo periodo è chiamato Pax romana, ossia l'inizio di un'era di pace.

Riforme di Augusto:

- favorì la cultura, facendo costruire a Roma due biblioteche e lasciando il compito della gestione del rapporto con gli intellettuali all'amico Mecenate che riuscì a stimolare il clima culturale. Tra i nomi più illustri di questo periodo si ricordano Quinto Orazio Flacco e Publio Virgilio Marone;

- per Augusto fu molto importante potersi presentare come difensore della tradizione romana, rinnovò infatti i culti in disuso, mentre guardò con sospetto alle credenze orientali che si erano diffuse a Roma.

- per garantirsi il consenso dei ceti dirigenti, cercò di mantenere il rispetto formale del senato, che veniva sempre consultato prima di promulgare ogni tipo di deliberazione politica;

- i cavalieri furono nuovi funzionari intenzionalmente creati per governare la città, come il prefetto dell'annona (a cui fu affidato il compito di provvedere al rifornimento alimentare della città) e i prefetti del pretorio (cui spettava il compito delle coorti pretorie, una forza armata specificatamente incaricata di mantenere l'ordine pubblico);

- favorì l'accesso alle magistrature e quindi al senato dei gruppi dirigenti italici e dei membri del ceto equestre, Varò una serie di disposizione per regolamentare la vita matrimoniale e il diritto di famiglia come la Lex Iulia de maritandis ordinibus per motivare senatori e cavalieri a sposarsi e a generare il maggior numero di figli possibili, infatti chi aveva almeno tre figli era favorito nell'accesso alle cariche pubbliche;

- si occupò della sistemazione dei veterani ai quali affidò terre in Italia, invece a coloro che avevano militato sotto Lepido e Antonio ma poi passati dalla parte del vincitore, ottennero appezzamenti nelle province: furono fondate varie colonie in Africa, Sicilia, Grecia, Asia,Siria e Gallia Narbonese; le province sotto il suo impero divennero parte della società romana e non solo territori stranieri da sfruttare per le loro risorse;

- introdusse una novità per l'esercito romano portando a compimento la trasformazione da contadino-soldato a militare di professione poiché ora il servizio militare comportava un pagamento in denaro, durante e dopo il termine della ferma;

- oltre a feste e giochi creò un vero e proprio servizio postale pubblico e attuò un'importante riforma monetaria verso il 23 a.C. che rimase alla base della monetazione romana per oltre tre secoli;

- per contenere la spesa pubblica Augusto prolungò la ferma ma dimezzò al tempo stesso il numero di soldati romani, notevolmente aumentato durante le guerre civili. L'arruolamento delle truppe ausiliari e tra gli abitanti delle province rappresentò la possibilità di un notevole risparmio poiché i nuovi soldati non essendo romani venivano pagati per il servizio militare, ma non ricevevano una ferma liquidazione in denaro o in terra.

Nel 23 a.C. Augusto in Spagna si ammalò gravemente, nacquero allora problemi circa la sua successione poiché Augusto non aveva figli maschi, morì in Campania. Augusto non aveva grandi rapporti con Tiberio, figlio della moglie Livia nato da un precedente matrimonio, ma dovette prendere atto che restava solo lui e per questo fu formalmente adottato dall'imperatore e dunque designato alla successione. Alla sua morte Augusto fu divinizzato con il nome Divus Augustus.

La dinastia Giulio-Claudia e Flavia

Da Tiberio fino a Nerone si parla di dinastia Giulio-Claudia che regnò a Roma dal 14 al 68 d.C. Il potere infatti in questo periodo rimase nella loro famiglia discendente da quella degli Iulii (lo stesso Augusto come già detto vi apparteneva perché adottato da Cesare) e dei Claudi (ossia la famiglia di Tiberio Claudio Nerone, il primo marito di Livia, l'ultima moglie di Augusto; Livia porta nel matrimonio con Augusto i figli Tiberio e Druso, figli di Tiberio Claudio Nerone). Alla morte di Tiberio la successione andò a favore di Caligola, figlio di Germanico e Agrippina. Di Germanico si sa che fu ucciso misteriosamente, forse avvelenato in Siria per mano di Pisone con cui condivideva il proconsolato. Con Caligola, così chiamato per la calzatura militare (la caligola appunto) da lui portata, si da inizio ad una minaccia assolutistica e autocratica dopo la prudente organizzazione augustea, ma questo momento fu breve. Infatti l'impero di Caligola durò dal 37 al 41 d.C., caratterizzato in particolar modo da un atteggiamento freddo da parte del senato; fu definito un tiranno folle, preoccupato solo del suo potere personale, che possedeva elementi di concezione monarchica tipicamente orientali. Nel 40 d.C. Caligola uccide il re Tolomeo di Mauritania nel Nord Africa (il nipote di Antonio e Cleopatra) dando inizio ad una guerra che terminò poi sotto Claudio con l'annessione di questo regno a Roma. Sempre in questi anni nacquero conflitti con gli ebrei in quanto Caligola pose una sua statua nel tempo di Gerusalemme, ovviamente tale gesto fu considerato come un sacrilegio da parte del popolo ebraico. Furono allora risvegliati violenti conflitti tra gli ebrei e i greci nella città della Giudea e dell'Oriente, ma la morte di Caligola per fortuna evitò che scoppiasse il conflitto. Caligola sarà ucciso dagli oppositori senatori. Successe a Caligola lo zio Claudio, fratello di Germanico, uomo dedito agli studi e promotore di grandi opere pubbliche, che divenne succube dei liberti ai quali aveva affidato incarichi di potere, tanto che il suo regno fu chiamato Regno dei liberti poiché a capo di ogni dipartimento, sotto elencati, vi era un liberto. Dalla morte di Tiberio in poi, anche le forme esteriori repubblicane erano state abbandonante e il regime aveva assunto sempre più esplicitamente l'aspetto di una monarchia ereditaria. Da alcune fonti greche Claudio è presentato come un uomo sciocco, inetto, nonostante le sue realizzazioni in politica interna ed estera. Fu infatti un personaggio debole e avrà due mogli con importante personalità. Con Claudio l'amministrazione centrale fu divisa in quattro grandi uffici:

- a rationibus(=dei conti), che si occupava delle finanze pubbliche;

- ab epistulis (=delle lettere), che gestiva la corrispondenza dell'imperatore;

- a libellis (=delle petizioni), incaricata alla ricezione e selezione delle richieste provenienti da ogni parte dell'impero;

- a studiis (=delle indagini), che si occupava di effettuare inchieste su specifici argomenti e di scrivere i discorsi del sovrano.

E' definito come l'anno dei quattro imperatori quello che va dal 68 al 69 d.C. Il senato non ha più poteri ma solo i pretoriani e le legioni. L'anno dal 68 al 69 d.C. è il longus et unus annus ricordato da Tacito, un anno nefasto per la storia. La mancanza di una soluizone per la successione fu causa di una grave crisi: si erano create le condizioni per una nuova guerra civile che vede contrapposti i senatori, i governatori di province, i comandanti militari che assunsero in questo momento storico il titolo di imperatore, in quanto la proclamazione di un imperatore poteva avvenire ora anche fuori Roma ed essere prerogativa dell'esercito. Fu così che nel solo anno che va dal 68 al 69 d.C. dal mese di giugno fino a quello di luglio dell'anno successivo vi furono a Roma quattro imperatori.

- Galba fu eletto a giugno e fu un esponente dell'aristocrazia senatoria, nonché governatore della Spagna Terraconese, riconosciuto imperatore da una delegazione di senatori. Cercò di rimediare la crisi finanziaria con taglie alle spese e si pose così in cattiva luce. Fu ucciso dai pretoriani, linciato nel Foro.

- Otone fu eletto a gennaio e fu esponente dei pretoriani ed ebbe l'approvazione dei senatori. Fu governatore della Lusitana.

- Vitellio fu eletto nel mese di aprile e fu esponente dell'esercito in Germani. I suoi legati sconfissero le truppe di Otone e quest'ultimo si suicidò. Le legioni danubiane e orientali si ribellarono e proclamarono imperatore Vespasiano.

- Vespasiano fu eletto a luglio e diede inizio alla dinastia dei Flavi. Con egli vi fu un progresso nella razionalizzazione dei poteri dell'imperatore e nel consolidamento dell'impero come istituzione.

L'acme dell'impero romano: da Nerva a Commodo, ossia gli imperatori adottivi

Il II secolo d.C. è l'età più prospera dell'impero romano che, sicuro nei suoi confini, poté godere di un notevole sviluppo economico e culturale tanto che Tacito definì questa come l'età dell'oro.

Nerva fu nominato imperatore dopo Domiziano e regnò dal 96 al 98 d.C. e per prima cosa cerò di controllare la reazione all'uccisione di Domiziano per scongiurare il pericolo dell'anarchia. Ottenne infatti giuramenti di fedeltà dalle truppe provinciali ed eliminò le misure più impopolari di Domiziano. Per quanto riguarda invece l'ordine esterno egli vara il programma delle istituzioni alimentari, prestiti concessi dallo stato agli agricoltori che ne beneficavano accettando di ipotecare i propri terreni e trasferì inoltre alla cassa imperiale il costo del cursus publicus, cioè del mantenimento di strade e stazioni di cambio per i messaggeri imperiali. La politica sociale di Nerva però accentuava ancora di più le difficoltà economiche che si manifestarono sotto Domiziano e inoltre vi erano i pretoriani che chiedevano la punizione degli assassini di Domiziano. Nerva acconsentì ma così facendo altro non faceva ché punire coloro i quali lo avevano portato al potere. L'unica soluzione allora apparve designare un successore che potessi affermarsi contro i pretoriani: Traiano.Marco Ulpio Traiano era un generale di origine spagnola a quei tempi governatore della Germania superiore. La nomina di Traiano, che non aveva rapporti di parentela con Nerva, significava l'affermazione esplicita del principio della scelta del migliore, aprendo così l'epoca degli imperatori adottivi, che per quasi un secolo sarebbero saliti al trono in quanto indicati dal predecessore attraverso l'adozione nella propria famiglia. Fu definito optimus princeps grazie alla sua esperienza militare e all'appartenenza al senato, caratteristiche queste proprie della tradizione repubblicana incarnate da Augusto. Traiano è stato definito un generale della repubblica infatti la sua politica imperialistica coincideva con una politica espansionistica nella quale la Dacia fu da lui ridotta in provincia e la popolazione deportata (da questo episodio avrà poi origine l'idea di costruire la famosa colonna traiana appunto, con la conquista della Dacia incisa sopra di essa). Ebbe un forte interesse anche per la parte orientale e fece infatti nascere la provincia romana di Arabia e Roma così acquisì anche il controllo della via commerciale di mare per l'India. Nel 114 d.C. compì una campagna contro i Parti (si ricorda infatti che Roma ai tempi occupava anche i territori di Armenia, Assiria e Mesopotamia) e i territori conquistati in questa occasione rimasero romani per poco in quanto l'imperatore dovette fronteggiare una rivolta ebrea in Mesopotamia e le conquiste allora furono abbandonante. Traiano si ammala e le truppe acclamano imperatore il cugino di Traiano, dallo stesso indicato come suo successore, Adriano, siamo nel 117 d.C.

Traiano governo dal 117 al 138 d.C. e inaugurò una politica di consolidamento interno, mettendo fine alle guerre di espansione volute da Traiano, infatti abbandonò il controllo diretto delle nuove province orientali, affidandole a sovrani clienti. Di Adriano si ricorda che fu un sovrano attento e riformatore della disciplina militare, creò nuove unità chiamate numeri. Creò il vallo che porta il suo nome, in pietra, vicino la Britannia. Adriano viaggiò molto nelle province e in Palestina nel 132 d.C. dopo il suo passaggio scoppiò una rivolta guidata dal figlio della stella, che come un nuove messia si pose a capo di tale rivolta: fece allora uccidere un milione e mezzo di ebrei. Lo scoppio di tale rivolta fu dettata dalla decisione di Adriano di assimilare gli ebrei alle altre popolazioni dell'impero. Adriano creò inoltre l'editto del pretore nel quale erano contenute le norme che i pretori seguivano nei processi. Poco prima di morire, nel 138 d.C. Adriano adottò e designò come successore Antonino Pio, cui impose a sua volta l'adozione di due giovani e di conseguenza la successione a lungo termine, Marco Aurelio e Lucio Vero che morì nella guerra contro i Quadi e i Marcomanni. Con Antonino ebbe inizio l'età antonina. Fu un periodo di tranquillità e ottimismo, egli divise il potere con il fratello adottivo Lucio Vero, e fu il primo caso nella storia. Si concluse con lui la guerra contro i Parti, una guerra vittoriosa per i romani, ma l'esercito una volta tornato dall'Oriente portò la peste che causò un'importante crisi demografica. A Marco Aurelio gli succedette il figlio diciannovenne Commodo: si ruppe con il principio dell'adozione e si passò a quello dell'ereditarietà, dimostrando quanto fosse pericolosa la pura successione ereditaria in quanto Commodo si rivelò stravagante, dispotico e ruppe con il senato. Promosse l'assoluta identificazione di sé con Ercole, facendosi ritrarre con clava e pelliccia e arrivando al punto di far chiamare Roma con il nome di Colonia Erculea Commodiana. Con Commodo si ritornò all'assolutismo monarchico che aveva caratterizzato epoche come quella di Nerone e Domiziano.