Il Preromanticismo di Alfieri e Parini

Tra Illuminismo e Romanticismo in letteratura

- La rivoluzione dialettale di Belli e Porta

- Ugo Foscolo

- Alessandro Manzoni

- Giacomo Leopardi

- Giovanni Verga

- Giosue Carducci

- Giovanni Pascoli

La poesia romantica italiana è in primo luogo una poesia patriottica, colma di passioni risorgimentali e fini pratici, come quello di incitare alla lotta, esaltare le glorie del passato, deprecare il dispotismo e l'oppressione straniera; diffondere i valori di patria, fratellanza e nazionalità. E' questa una poesia che ha un forte carattere oratorio, con l'uso di metri rapidi, martellanti, come il decasillabo, l'ottonario, il settenario, che danno l'impressione di un inno di battaglia! Ne consegue un linguaggio popolare che facilità a realizzare il principio romantico della "popolarità della letteratura".

La poesia dialettale di Belli e Porta: una "rivoluzione"

Carlo Porta, autore di testi in dialetto milanese. Giuseppe Gioacchino Belli, autore di testi in dialetto romanesco.

Porta Belli

Ugo Foscolo

1778 - 1827

Nasce a Zante nel 1778 da padre veneziano e madre greca. La nascita in terra greca determinò, in Foscolo, un forte legame alla civiltà classica greca.

Alla morte del padre, Foscolo e la madre si trasferiscono a Venezia. Politicamente entusiasta dei principi rivoluzionari, Foscolo assunse posizioni libertarie nei confronti della Rivoluzione Francese. Infatti, ebbe problemi con il governo conservatore della Repubblica di Venezia e, per sfuggire al governo, nel 1795 si traferì sui colli Euganei.

Intanto, le armate napoleoniche avanzano in Italia del Nord e Foscolo si arruolò nelle truppe della Repubblica Cispadana, componendo, anche, un'ode A Buonaparte liberatore. Napoleone, infatti, avrebbe, secondo Foscolo, riportato la libertà ma quando, attraverso il Trattato di Campoformio Venezia fu ceduta all'Austria, le sue speranze vennero meno. Ne derivò una profonda desolazione che visse come un vero e proprio tradimento da parte di Napoleone, cancellando le speranze politiche del poeta.

Durante l'età napoleonica Foscolo visse a Milano, dove conobbe Parini, figura di riferimento come intellettuale. Con l'avanzata degli Austriaci si arruolò e partecipò a diversi scontri e quando Napoleone vinse a Marengo e conquistò l'Italia, Foscolo fu arruolato nell'esercito della Repubblica Italiana. Le posizioni poco ossequianti verso il regime napoleonico gli attirarono inimicizie tra cui quella di Monti, provocando acri polemiche. Tanto che, quando fu rappresentata "Aiace" la tragedia dove nella figura del tiranno Agamennone pareva esserci un riferimento a Napoleone, le repliche di questa furono soppresse.

Dopo la sconfitta di Napoleone a Lipsia, dopo un sereno soggiorno a Firenze, Foscolo torna a Milano, dove riprende il suo posto nell'esercito. Dopo la sconfitta a Waterloo e il rientro degli Austriaci a Milano, Foscolo si ritirò volontariamente in esilio per coerente con il suo passato ideologico. Finì, in povertà, a vivere nei sobborghi di Londra, dove morì nel 1827. I suoi resti, quarant'anni dopo, furono traslati in Santa Croce, basilica fiorentina che accoglie "l'urne de' forti", da lui celebrate nei Sepolcri.

Le ultime lettere di Jacopo Ortis

Foscolo, con quest'opera, riesce a cogliere i problemi che si pongono dinanzi alle giovani generazioni italiane post-rivoluzionarie. L'opera ha un genere tipico della prosa aulica, con sintassi complessa. Parallelo all'Ortis è un altro genere, di carattere umoristico, "Il Sesto tomo dell'Io", rimasto un semplice abbozzo.

Analisi dell'opera

Nella lettera di apertura del romanzo, il giovane Jacopo, successivamente al Trattato di Campoformio, si ritira sui colli Euganei, per evitare le persecuzioni dei patrioti giacobini. Sin dalla prima pagina del romanzo, la morte appare l'unica alternativa a chi si offre eroe dinanzi ad una situazione politica come quella, senza via d'uscita. Ma la morte non rappresenta solo un'accezione in termine negativo, essa ha anche un valore positivo inteso come condizione che determina il ricongiungimento con la terra dei padri, o ancora, unico posto ove sia possibile trovare un terreno sicuro. Da qui è facile intuire che il romanzo si profila in due aspetti: il nichilismo disperato da un lato e il recupero di valori positivi dall'altro.

L'incontro con Parini è un episodio centrale del romanzo. Si scorge, in queste pagine, il nucleo centrale della problematica politica e il dramma del protagonista. Il dialogo tra i due avviene a Milano, capitale della Repubblica cisalpina, "sotto un boschetto di tigli", dove Jacopo e Parini, dialogano seduti ad una panchina. La conversazione ha inizio con la situazione negativa dell'Italia napoleonica. I due, rappresentano due atteggiamenti possibili e diversi, dinanzi alla situazione politica attuale. Da un lato in Jacopo c'è l'astrattezza e la volontà a cambiare le cose, dall'altra, in Parini, una lucida e puntuale analisi dell'evidente impossibilità di cambiare le cose. L' esame di Parini dell'Italia del momento parte parla di degenerazione della libertà rivoluzionaria in arbitrio; degli uomini di cultura disposti a vendere la loro opera pur di ottenere favori dal potere, "lettere prostitute"; lo spegnersi dello spirito eroico e del diffondersi della passività; la scomparsa di valori come la benevolenza. Jacopo reagisce con un'eroica smania di azione ma Parini lo mette in guardia e disillude i suoi fuori: l'eroe agendo in quel contesto degradato, inevitabilmente verrà contaminato anch'egli con sangue, lotte e dittatura. Foscolo esprime il suo pessimismo sulla possibilità dell'agire politico in quel momento specie in quel contesto di dittatura napoleonica che, potrebbe degenerare, nuovamente, negli orrori della Rivoluzione francese. L'unica via d'uscita, allora, è la morte, e il suicidio finale di Jacopo è coerente con questa idea: questo gesto, tremendo, estremo, appare come sacrificale con cui lo scrittore si libera di certe tendenze, per proseguire su una strada nuova, diversa.

Sepoltura lacrimata, illusione e mito elaborato a proposito da Foscolo, come risposta alla delusione storica, che potrebbe portare all'inerzia e alla rassegnazione. La morte, invece, consente un legame con il mondo dei vivi attraverso il ricordo delle persone care, e conduce alla "terra de padri", approdo sicuro. Questa, sa bene, sia essere solo un'illusione: ma l'illusione, può consentire di vivere ed operare. La fantasia di Jacopo evoca immagini mitologiche dove il mondo classico è concepito come un paradiso e l'antichità come un modello da seguire ancora oggi. Alla Sepoltura lacrimata, come garanzia di sopravvivenza dopo la morte, si affiancano le illusioni dell'amore, della bellezza, dell'arte.

Odi e Sonetti

Odi e Sonetti rientrano nelle poesie giovanili, infatti, fin da ragazzo, Foscolo comincia a scrivere composizioni di vario metro. Nel 1803 pubblica le Poesie, che comprendevano due odi e dodici sonetti.

Dei Sepolcri

Le Grazie

Nella "Dissertazione di un antico inno alle Grazie" pubblicato nel 1822 a Londra, Foscolo fornisce un disegno delle Grazie. Esse sono dee intermedie tra cielo e terra che hanno avuto il compito di suscitare negli uomini i sentimenti più puri attraverso il senso di bellezza. Questa idea che la bellezza e le arti abbiano funzione di purificare e ingentilire le passioni è un tema caro alla cultura neoclassica. Utilizza l'allegoria intenzionalmente che mira a personificare figure astratte e fa sì che queste agiscano più facilmente sui sensi e sull'immaginazione.

Foscolo non abbandona il suo ideale di poesia civile e affiorano, anche qui, rimandi alla realtà attuale, alle passioni feroci, in concomitanze con le guerre imperialistiche di Napoleone in Russia. Foscolo è convito della funzione civilizzatrice della poesia e delle arti, della loro possibilità di agire sul sociale e di rendere tutto più umano.

Le due tendenze qui presenti, romantica e neoclassica, non sono in realtà due tendenze contrapposte ma hanno una radice comune nel "reo tempo" ossia quello dell'Italia napoleonica. La tendenza romantica è espressione diretta della delusione storica; la tendenza neoclassica, invece, cerca di opporre a tutto ciò un mondo alternativo di armonia, bellezza e equilibrio.

Altri scritti

La traduzione del "Viaggio sentimentale" di Sterne che aveva appassionato Foscolo e "Notizia intorno a Didimo Chierico". La traduzione è attribuita a questo fittizio personaggio, Didimio, alter ego di Foscolo da lui stesso creato, proprio come Ortis era l'alter ego del Foscolo giovanile. Didimo, però, è un anti-Ortis: se Jacopo è appassionato, allora, Didimo è disincantato e staccato dalle passioni.

Nel 1815 la Notizia, fu ripubblicata insieme all'"Ipercalisse", nella quale, sempre sotto la maschera di Didimo, Foscolo scaglia una satira violenta contro i letterati milanesi con cui era in urto dal 1810. L'opera è scritta in latino biblico, modellato su quello dell'Apocalisse.

Tra le tragedie: "Aiace" dove alla ferocia del mondo politico si contrappone la voce della moglie di Aiace, Tecmessa, che esprime l'aspirazione ad una società libera dall'odio.

"Tieste", fu rappresentata a Venezia, in cui compariva la tematica ossessiva della morte e dell'esilio.

"Ricciarda", di ambiente medievale.

"Gazzettino del bel mondo", sottoforma di lettere, doveva trattare di costumi, letteratura e istituzioni ma rimase incompiuto.

Foscolo fu anche filologo e critico letterario, con posizione critica verso la nascente scuola romantica, ma allo stesso tempo, questa carriera, segna l'inizio di una considerazione storicista dei fatti letterari, visti come espressione di una personalità e di un'epoca che sarà tipica del Romanticismo. Nel saggio "Della nuova scuola drammatica in Italia" (1825), sulla letteratura contemporanea, critica Manzoni, in nome del rifiuto della poetica del vero e di una poesia che trasfigura la realtà piatta, attraverso l'immaginazione.

Alessandro Manzoni

1785 - 1873

Nasce a Miano nel 1875 da Pietro e Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, illustri rappresentanti dell'illuminismo lombardo. Frequenta il collegio dei padri somaschi e barnabiti e, uscito dal collegio, nutrie idee razionalistiche e libertarie, lontane dall'educazione ricevuta. Frequenta ambienti culturali in cui conosce poeti del tempo come Foscolo e Monti.

Le opere classicistiche prima della conversione

Opere fitte di rimandi mitologici e classicisti tipici della poesia montiana e foscoliana.

Il trionfo della libertà: inneggia alla Rivoluzione francese e si scaglie contro la tirannide politica e religiosa e rivela delusione e amarezza dinanzi al fallimento degli ideali rivoluzionari traditi da Napoleone

L'Adda e i Sermoni: polemizza contro aspetti del malcostume contemporaneo

Il Carme in morte di Carlo Imbonati: immagina che l'uomo, che ammirava come un padre, gli appaia in sonno dandogli ammaestramenti di vita in poesia e riprende un modulo classico ripetuto

Urania: valore incivilitore della bellezza e delle arti

A Partenide: risposta al poeta danese Baggesen, con cui Manzoni si scusa di non aver potuto tradurre il suo idillio borghese

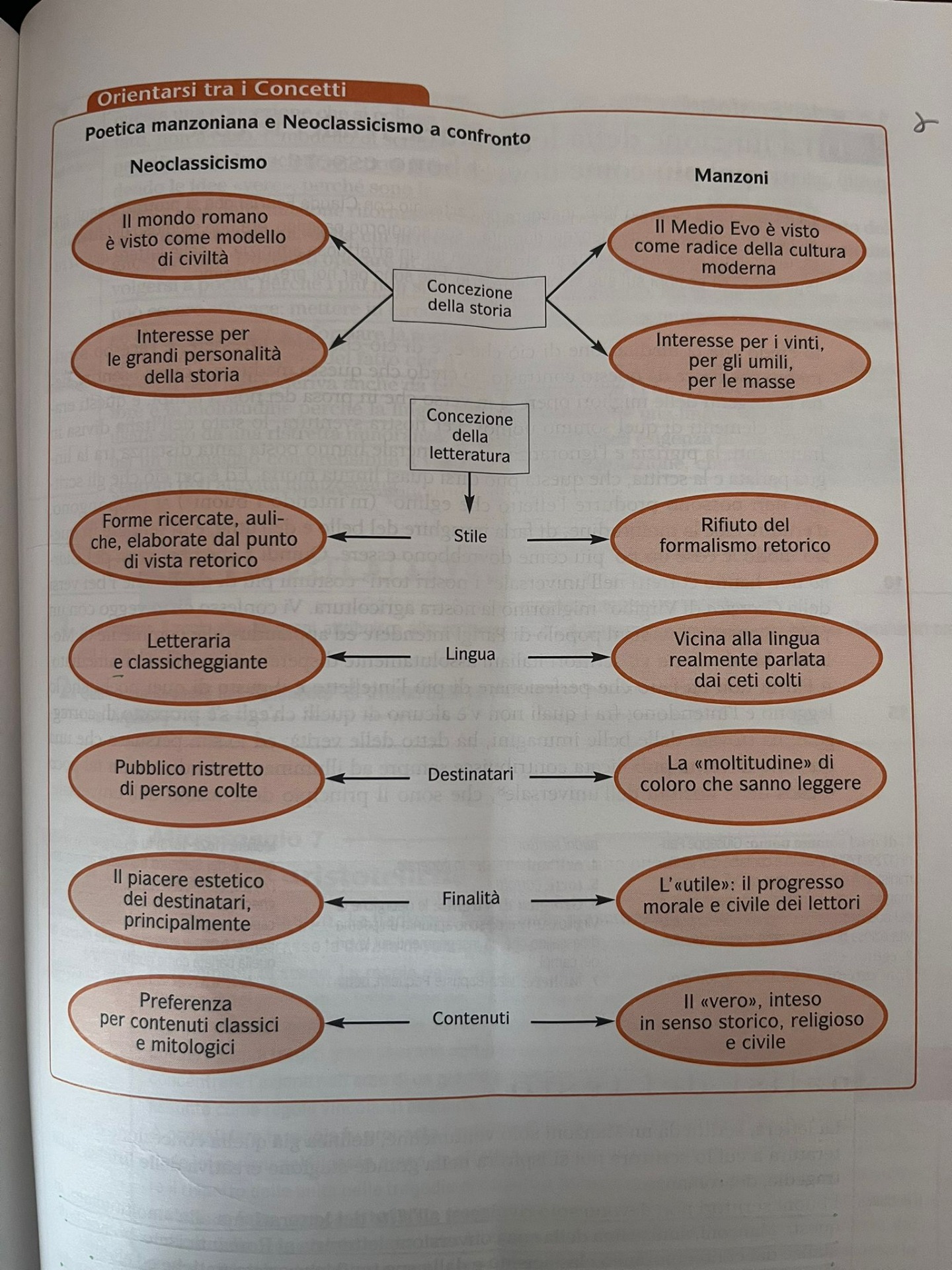

Il distacco dal classicismo avviene perché lo scrittore avverte ormai l'esaurimento del genere e sente il bisogno di una letteratura nuova, negli interessi come nel linguaggio e quando riprende, compone un genere del tutto nuovo: gli Inni Sacri.

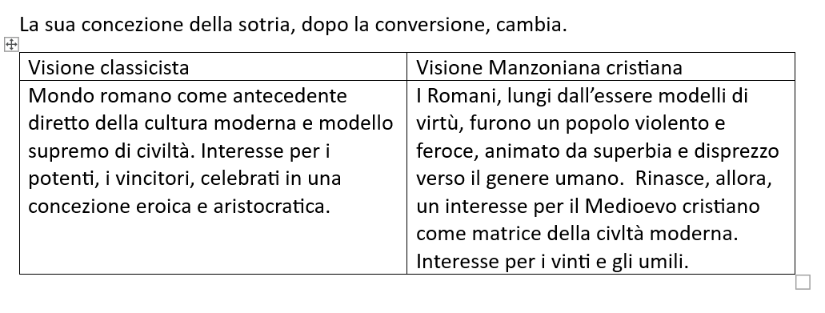

Il soggiorno parigino e la conversione

Nel 1805 raggiunge la madre a Parigi, dopo la morte del compagno Carlo Imbonati, al quale era molto legato. A Parigi, Manzoni, entra in contatto con il gruppo degli "ideologi", intellettuali illuministi. Sempre a Parigi, il contatto con ecclesiastici giansenisti incise sulla sua conversione religiosa. Su influsso della moglie, Enrichetta Blondel, si converte dal calvinismo al cattolicesimo. A seguito della conversione, coincide il manifestarsi della crisi nervosa che lo angustierà per tutta la vita.

La conversione fu per Manzoni un fatto TOTALIZZANTE.

Ne sono una prova eloquente le 'Osservazioni sulla morale cattolica', in cui esprime una fiducia assoluta nella religione come fonte di tutto ciò che è vero e buono. Questa opera è stata scritta per controbattere lo storico Sismonde de Sismondi nell'opera in cui sosteneva che la morale cattolica era stata la radice della corruzione del costume italiano. Diviene centrale per Manzoni il problema del male radicato nella storia, della miseria dell'uomo incline al peccato. Nasce il bisogno di una letteratura che guardi al vero della condizione storica dell'uomo, al di là di ogni convenzione artificiosa.

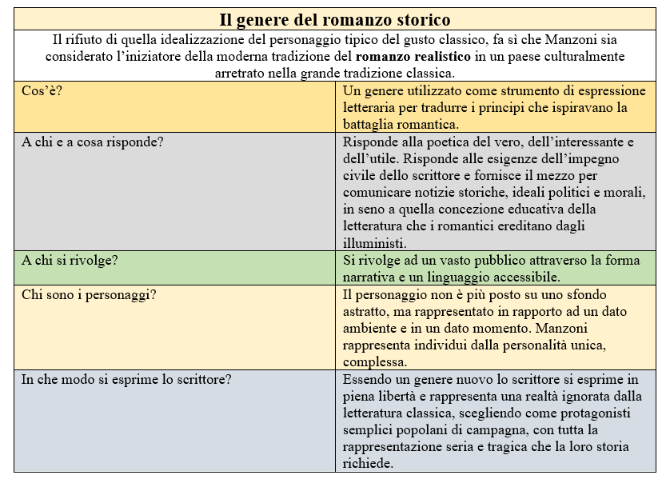

Ne deriva un rifiuto dell'arte come esercizio ornamentale. Lo stesso Manzoni, in una lettera a Cesare d'Azeglio del 1923 in cui traccia un bilancio della battaglia romantica, fisserà in una formula sintetica i principi che muovono la sua ricerca letteraria: 'L'utile per iscopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo'.

Il VERO è la storia, cioè ciò che è stato, da ciò nasce il romanzesco nella tragedia, che è il falso, l'artificioso. Tale tipo di letteratura tendeva ad una rappresentazione idealizzata, scrive Manzoni, ancora in una lettera a Chauvet del 1820: l'arte, che è espressione della borghesia moderna, punta il suo interesse su ciò che è concreto. I personaggi, non sono più su uno sfondo fuori dal tempo, ma in un particolare momento della storia e in un particolare ambiente.

La poetica del vero induce Manzoni a privilegiare soggetti tratti dalla storia e a riprodurre fedelmente i tratti della storia e i caratteri drammatici insiti negli eventi storici. Egli resta ugualmente libero di muoversi in un'ampia sfera di creazione: il poeta, con l'invenzione che gli è propria, ricostruisce i movimenti psicologici dei fatti e dei pensieri che hanno accompagnato i protagonisti in quei fatti.

Per Manzoni la letteratura deve essere UTILE, come si propone l'illuminismo lombardo che si ispira a PARINI.

Il problema della lingua ITALIANA

In una lettera che inaugura un carteggio con Fauriel, del 1806, un Manzoni solo 21enne, scrive che i buoni scrittori non devono rivolgersi solo all'elite dei letterati, ma alla moltitudine, prendendo le distanze dalle tendenze aristoteliche* ed elitarie. Gli scrittori devono assumere un compito educativo, diffondendo tra la moltitudine il bello e l'utile. In tal modo possono cambiare le cose, rendendole come dovrebbero essere. Il carattere elitario della letteratura, nelle condizioni dell'Italia di quel tempo, derivano da fattori linguistici: non vi è comunicazione tra lo scritto e la lingua parlata perché la lingua italiana è compresa solo da una ristretta minoranza. Nasce, allora, l'esigenza di una letteratura che usi un linguaggio comprensibile a vasti strati della popolazione, che arò uno dei motivi centrali dell'attività manzoniana.

*unità aristoteliche: ogni genere letterario, in tradizione classica, doveva seguire delle regole ben precise e imitare il modello antico: centrare le azioni nell'arco di una giornata, seguire un unico intreccio, mantenere fissa la scena. Le regole furono rigidamente codificate dai letterari del '500. Aristotele aveva soltanto una caratteristica storica del teatro greco, non pretendeva che diventasse legge in assoluto! Furono i romantici tedeschi di fine '700 e inizi '800 a rifiutare la regola opponendo al modello classico quello della tragedia di Shakespeare, che ignora completamente le unità, poiché il genio poetico deve essere libero di esprimersi senza costrizioni.

Il ritorno a Milano e gli Inni Sacri

Tornato a Milano, dopo la conversione, il rinnovamento si rifletterà anche sulla sua vita intellettuale e letteraria. Manzoni abbandona la poesia classicheggiante e si dedica alla stesura di una serie di Inni Sacri (1812-1815) che si ispirano all'innografia cristiana.

- La Resurrezione - schema fisso (enunciazione del tema, rievocazione episodio centrale, commento che affronta le conseguenze morali e dottrinali dell'evento)

- il Natale - schema fisso

- La Passione - schema fisso

- Il nome di Maria - schema fisso

- La Pentecoste (che ebbe una gestazione più travagliata, rompe lo schema fisso e insiste sula rivolgimento portato dallo Spirito Santo nella sua discesa sul mondo, culmina in un'invocazione affinché esso discenda, ancora, sull'umanità)

Gli Inni Sacri sono la prima opera scritta dopo la conversione e sono l'esempio di una poesia nuova. Se si pensa al modello poetico di quegli anni, è facile pensare a quanto, quest'opera sia segno di una rottura, decisa, con il passato: il modello consacrato da Monti e Foscolo, fondato su culto del mondo antico e sull'adozione della mitologia classica come repertorio, sono per Manzoni, inadatti. Egli, invece, decide di cantare temi aderenti al VERO. Ne deriva, dunque, una poesia con orizzonte 'popolare', sentito da una larga massa di persone, attraverso un ritmo leggero, popolareggiante. Il linguaggio si libera dalle forme auliche, dal classicismo, ma mai abbassandosi ad una dizione prosastica. Utilizza il metro settenario, ottonario ed endecasillabo.

Il distacco dalla letteratura

Con la pubblicazione dei Promessi Sposi si può definire concluso, nel 1827, il periodo creativo di Manzoni. Lo scrittore assunse distacco dalla formula del romanzo storico: tendeva a rifiutare la poesia, considerandola falsità di contro al vero storico e morale. Lavorò per anni, fino al 1840, alla redazione del Romanzo, con intenti linguistici secondo la tesi della fiorentinità della lingua italiana. Durante le Cinque Giornate di Milano del 1848 seguì con entusiasmo gli eventi politici e diede alle stampe l'ode patriottica Marzo 1821, per anni tenuta nascosta.

La lirica patriottica e civile

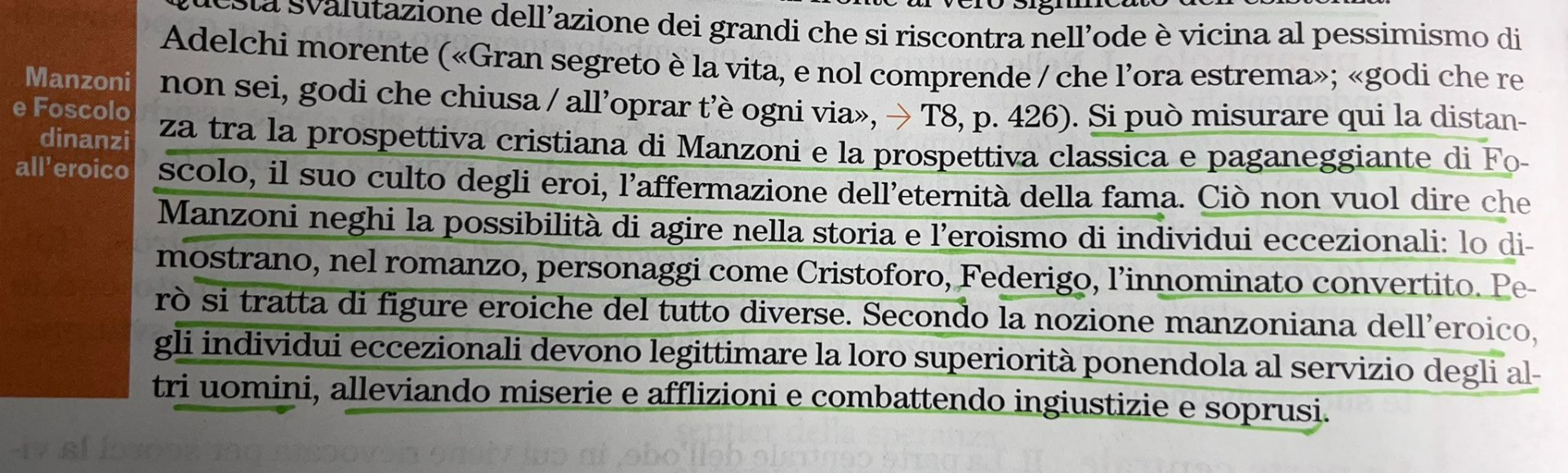

Ode Marzo 1821 , dedicata ai moti di quell'anno e alla speranza che l'esercito piemontese si riunisse agli insorti lombardi e il Cinque maggio ispirato alla morte di Napoleone. I fatti contemporanei sono visti in prospettiva religiosa e lontani dalla qualsiasi visione classicheggiante.

Il Cinque Maggio

Il Cinque maggio vede la contrapposizione tra le glorie e le sconfitte della vicenda napoleonica, valutata nella prospettiva dell'eterno. Tanto che i moti del 1821 sono visti come una sorta di intercessione di Dio che soccorre la causa dei popoli che lottano per l'indipendenza, perché opprimere un altro popolo è contrario alle sue leggi. Il tema di fondo è la meditazione sull'azione die grandi uomini nella storia. La vita di Napoleone fu intensa e tumultuosa, causa di rapidi sconvolgimenti e da qui il tema del dinamismo. Ma fu positiva? La prospsettiva di Manzoni è pessimistica: agire nella storia vuole dire provocare distruzioni e morte per poi finire nel tormentoso confronto tra passato glorioso e presente oscuro.

Vicino alla forma del Marzo 1821 è il Conte di Carmagnola che è una deprecazione contro le lotte fratricide che dividevano il popolo italiano nel Quattrocento: la storia passata è vista in una prospettiva politica riferita al presente.

Vi sono poi i due cori:

Adelchi – ricostruzione delle vicende che la storia ha sempre ignorato, i Latini dell'VIII secolo divisi tra Longobardi e Franchi con ammonimento agli italiani affinch non facciano affidamento a forze straniere per la loro liberazione nazionale.

Morte di Ermenengarda - costruzione dei tormenti interiori dell'infleice eroine ripudiata da Carlo Magno.

Costituitosi il Regno d'Italia nel 1861 Manzoni fu proclamato senatore e votò, nel '72, a favore dello spostamento della capitale da Torino a Firenze. Dopo la Breccia di Porta Pia accettò la cittadinanza onoraria, con scandalo degli ambienti cattolici più retrivi.

Le tragedie

Il romanzo storico: Fermo e Lucia

L'opera ebbe tre redazioni:

1) Fermo e Lucia 1821

2) I promessi sposi 1827 - ventisettana

3) I promessi sposi 1840 - quarantana

Il romanzo storico è un genere che in quel momento gode di larga fortuna presso il pubblico europeo, a causa del successo dei romanzi storico di Walter Scott. Manzoni vuole offrire un quadro di un'epoca passata, ricostruendo tutti gli aspetti della società di quel tempo, dai costumi fino alle condizioni di vita. I protagonisti non sono grandi personalità storiche ma personaggi inventati, quelli di cui la storiografia, abitualmente, non se ne occupa. La storia viene vista dal basso, come si riflette sull'esperienza quotidiana della gente comune. Lo scrupolo di essere sempre aderente al vero storico lo spinge a rendere anche le vicende e i personaggi d'invenzione simili alla realtà, tanto da farli credere appartenenti ad una storia vera appena scoperta.

La società di cui Manzoni vuol offrire un quadro è la società lombarda del Seicento, quella sotto la dominazione spagnola, visto come il trionfo dell'ingiustizia da parte del governo. La data di inizio della composizione del romanzo offre uno spunto di riflessione importante. Nel marzo 1821 si verificano i moti liberali che Manzoni segue con fervore; una volta falliti i moti inizia la stesura del romanzo per cercare di indagare le cause dell'arretratezza in cui si trova l'Italia presente.

Il quadro della società del '600 che offre Manzoni è molto polemico. Per lui le esigenze essenziali sono: un potere statale saldo che si opponga alle prevaricazioni, un apparato della giustizia che tuteli l'individuo, e un rinnovamento sociale, in cui le classi inferiori si rassegnino alla loro condizione di miseria, attendendo il premio nell'altra vita e l'aiuto, spontaneo, su questa terra degli aristocratici benefici. Condizione affinché ciò si possa realizzare è che l'Italia sia libera dalla dominazione straniera e sotto la guida di un potere statale forte, capace di una politica LIBERALE.

Il sistema dei personaggi del romanzo è il seguente.

Il modello di società giusta è quello presente nel Vangelo e la predicazione della Chiesa può avere un'efficacia immensa nel condurre alla realizzazione di quell'ideale di società. Una ricostituzione della felicità originaria è preclusa alle forze umane su questa terra: ciò però non vuol dire che l'uomo deve assumere un atteggiamento fatalistico di rassegnazione dinanzi al male, anzi, deve impegnarsi per contrastare il negativo della società. La società alla quale Manzoni vagheggia dovrà ispirarsi al LIBERALISMO BORGHESE e ai principi religiosi: solo così potrà evitare le degenerazioni giacobine, violente, sperimentate in occasione della Rivoluzione francese.

La vicenda dei due personaggi si configura come un'esplorazione del negativo della realtà storica.

Attraverso questa esperienza del negativo, però, si compie la maturazione dei personaggi, in quello che può essere definito un "romanzo di formazione". Il percorso di formazione di Renzo si realizza attraverso l'abbandono da ogni velleità d'azione e dinanzi ad una rassegnazione difronte alla volontà di Dio.

Renzo ha tutte le virtù che per Manzoni sono proprie del popolo contadino. In lui c'è la componente del ribelle e un'insofferenza per ogni forma di sopruso e l'illusione che l'azione energica degli umili possa ristabilire la giustizia violata. Ciò costituisce un pericolo per l'eroe che potrebbe portarlo a commettere atti di violenza che gli alienerebbero la violenza divina.

La consapevolezza di Renzo e Lucia nel "sugo della storia"

La consapevolezza di Renzo e Lucia nel "sugo della storia". I due hanno preso consapevolezza della tragicità del vivere in un mondo segnato dal male. La conquista spirituale è avvenuta grazie alle avventure patite e, attraverso queste, i due hanno preso coscienza della "provida sventura", un concetto caro a Manzoni. Nel sugo della storia, seppur in gergo elementare, sono presenti i cardini della visione manzoniana, in primo luogo il "rifiuto dell'idillio". Manzoni ha una visione tragica del reale che scaturisce dal suo pessimismo religioso. Ma se la vita è inquinata dal male e dal dolore, ogni rappresentazione idillica della realtà è difforme dalla verità. Respinge, dunque, ogni forma di rappresentazione idillica, perché: anche se alla fine la vita dei due sposi è felice, la loro esistenza è problematizzata dalla consapevolezza della tragicità del vivere. La loro esistenza non è finalizzata a stare bene, bensì a fare bene. L'interpretazione provvidenziale della realtà, nel romanzo, è affidata ai personaggi che hanno una concezione elementare della Provvidenza, che si identifica con virtù e felicità. Per loro Dio interviene a difendere e a premiere i buoni. Nella sfera terrena, la volontà divina, può anche infliggere sventure ai giusti, senza garantire loro un risarcimento.

Giacomo Leopardi

Nasce nel 1789 a Recanati dal conte Monaldo e da Adelaide Antici. Recanati era un borgo dello Stato Pontificio e la famiglia Leopardi apparteneva alla nobiltà marchigiana, ma si trovava in cattive condizioni patrimoniali, tanto da dover osservare una rigida economia per conservare il decoro esteriore del rango nobiliare. Il padre era un uomo colto che, nel suo palazzo, aveva una notevole biblioteca, seppur fosse un uomo di cultura accademica con orientamenti politici ostili alle nuove idee emerse in occasione della Rivoluzione e dalle campagne napoleoniche. Giacomo, quindi, crebbe in un ambiente biogotto, con una madre anaffettiva e arcigna. Il ragazzo fu istruito da precettori ecclesiastici e, intorno ai 10 anni, si chiuse nella biblioteca paterna per sette anni di studio matto e disperatissimo, che contribuirono a minare il suo aspetto fisico già fragile di per sé. Era dotato di un'intelligenza straordinaria. Sul piano politico segue con interesse gli orientamenti reazionari del padre ed esalta il dispotismo illuminato, e, nell'orazione Agli Italiani tenta di distoglierli dalle aspirazioni patriottiche.

Dall'erudizione al bello, 1815-1816

Il periodo che va dal 1815 al 1816 è quello della conversione dall'erudizione al bello: Leopardi si appassiona di grandi poeti come Omero, Virgilio, Orazio e comincia a leggere i moderni Alfieri, Rousseau etc. fondamentale fu l'amicizia con Pietro Giordani, intellettuale di orientamento classicista.

1819, dal bello al vero

È il 1819 quando Leopardi tenta la fuga dalla casa paterna, fuga che viene poi scoperta e ne consegue, inoltre, un'infermità agli occhi che gli impedisce la lettura e giunge, così, ad uno stato di aridità emotiva, che lo porterà a formulare la sua percezione della nullità di tutte le cose, nucleo del suo pensiero pessimistico.

1822, dal soggiorno deludente a Roma al risorgimento della facoltà di sentire

Nel 1822 ha modo di uscire da Recanati e si reca a Roma: resterà, però, deluso dalla grandezza monumentale della città e dagli ambienti letterari che gli appaiono vuoti. Tornato a Recanati compone le Operette morali alle quali affida l'espressione del suo pensiero pessimistico sull' "arido vero". Comincia un periodo di aridità interiore che gli impedisce di scrivere poesia e si dedica, perciò, alla prosa. Ha l'occasione, nel 1825, di lasciare la famiglia poiché raggiunge un'indipendenza economica attraverso un contratto con l'editore Stella e trascorre il periodo dal 1827 al 1828 a Pisa. La dolcezza del clima e una tregua dei suoi mali favoriscono un risorgimento della facoltà di sentire e di immaginare. Si apre la stagione dei grandi idilli, come "A Silvia".

Le Operette morali sono state composte al ritorno dal viaggio da Roma, nel 1824, dopo la delusione del suo primo contatto con la realtà esterna alla "prigione" Recanati. Sono prose di argomento filosofico in cui espone il "sistema" da lui elaborato attraverso una serie di invenzioni fantastiche, miti, allegorie, paradossi. Molte delle operette sono dialoghi i cui interlocutori sono creature immaginose o personaggi storici. In alcune operette l'interlocutore è proiezione dell'autore stesso. Altre, invece, hanno forma narrativa.

I Canti e i Grandi Idilli (1818-1823)

L'amore per Fanny, l'amicizia con Ranieri e gli ultimi anni a Napoli

Le necessità economiche, però, incalzano e terminato il contratto con Stella è costretto a rientrare a Recanati, dove vive isolato nella casa paterna, in completa solitudine. Accetta, allora, una generosa offerta dagli amici fiorentini, grazia alla quale abbandona Recanati per sempre. Ha inizio una nuova fase di vigore durante la quale stringe rapporti sociali ed entra nel dibattito politico ostentando una fervida opposizione contro l'ottimismo progressistico dei liberali. A Firenze sperimenta l'amore per Fanny Targioni Tozzetti, e inseguito ad una delusione amorosa, comporrà il ciclo di Aspasia. La delusione subita da tale rapporto segna per Leopardi la fine di quello che definisce "inganno estremo" e che aveva creduto eterno: l'amore.

Fa amicizia con Antonio Ranieri, con il quale farà vita comune fino alla morte, con il quale si stabilirà a Napoli, dove lo coglierà, la morte nel 1837. Era entrato, negli ultimi tempi a Napoli, in polemica con le tendenze idealistiche, di cui l'ambiente napoletano era pregno, avverse al suo materialismo ateo.

La polemica con l'ottimismo progressista

Nuova poetica antiidilliaca, sperimentata dopo il 1830 di cui "La Ginestra" è massima realizzazione

Il testamento spirituale di Leopardi è "La Ginestra", componimento che riprende la dura polemica anti ottimistica e antireligiosa. Qui, però, Leopardi non nega la possibilità di un progresso civile. Egli cerca di ricostruire un'idea di progresso a partire dal suo pessimismo cosmico. La natura è la vera nemica dell'uomo e può indurlo a unirsi in "social catena" per combattere la sua minaccia. Questo legame tra gli uomini da origine a un vero amore, ad una fratellanza e solidarietà che appare come una generosa utopia.

Il pensiero

Il pessimismo

La teoria del piacere è crocevia del sistema leopardiano: da un lato nucleo della filosofia pessimistica e dall'altro punto d'avvio della poetica. La realtà immaginata costituisce la compensazione alla realtà vissuta. Lo stimolo alla costruzione di questa realtà parallela è dato da tutto ciò che è vago e indefinito. Si costituiscono:

- Una teroia della visione: è piacevole la vista impedita di un albero, di una siepe etc.

- Una teoria del suono: è piacevole un canto che va allontanandosi, un muggito etc.

Proprio in questo "vago e indefinito" consiste il bello poetico. La poesia è il recupero della visione immaginosa della fanciullezza, attraverso la "rimembranza" (la memoria). Gli antichi erano maestri di una poesia vaga e indefinita, perché più vicini e immaginosi come fanciulli. Ai moderni non resta che una poesia "sentimentale", perché quella quella "d'immaginazione" è preclusa.